Nos lectures

Une histoire n’est pas linéaire ; c’est quelque chose de plus riche, qui forme des tourbillons et des remous, s’élève et retombe, se répète.

L’histoire que Claire Messud nous raconte dans L’étrange tumulte de nos vies est en effet tout en tourbillons et en remous.

C’est une histoire longue, elle embrasse quatre générations, presque un siècle dans la vie d’une famille et du monde. C’est une histoire vaste qui nous mène de l’Algérie au Canada en passant par Thessalonique, Buenos Aires et Sidney. C’est une histoire complexe, celle d’une famille qui ressemble à celle de l’autrice, marquée par le déracinement, le poids du chagrin et la grâce de l’amour.

Construit en sept amples mouvements qui racontent chacun un moment de la vie familiale, le roman fait tenir ensemble des constellations d’histoires, multipliant les points de vue, les perceptions, les émotions. L’étoffe qui se tisse est d’une souplesse incomparable, passant avec fluidité des trajectoires individuelles aux grands événements du siècle – guerres, exils, décolonisation, libération des femmes...

L’étrange tumulte de nos vies s’ouvre en juin 1940, dans la sidération qui suit la défaite française. Gaston et Lucienne Cassar sont séparés de part et d’autre de la Méditerranée, lui retenu en Grèce dans ses fonctions d’attaché naval, elle rentrée en Algérie, leur terre natale, où ils pensent se retrouver rapidement. Gaston et Lucienne forment tout au long de leurs longues vies un couple solaire, pourtant marqué par un lourd secret que l’on ne découvre que dans les toutes dernières pages du livre. Pour leurs enfants et leurs petits-enfants, l’amour inconditionnel qui unit Gaston et Lucienne est un point de repère, une balise fixe dans des vies souvent ballotées au gré des chaos du monde ou des affectations professionnelles.

Pour raconter cette histoire familiale tumultueuse, Claire Messud incarne chaque personnage avec finesse. Les émotions, les choix, les hésitations, les tentations des membres de la famille Cassar, déployés sur le temps long, permettent de confronter les points de vue et de montrer chacune et chacun "à tous les âges de sa vie". Les erreurs commises, dont le poids est parfois lourd à payer, les addictions, les silences néfastes se mêlent à "des rires, de la joie, et de l’émerveillement" – car c’est cela une vie, "ni bonne ni mauvaise – ou, plutôt, à la fois bonne et mauvaise".

S’il fait sans cesse allusion aux événements qui ponctuent les décennies traversées, de 1940 à 2010, L’étrange tumulte de nos vies n’est pas pour autant, ou n'est pas seulement, un roman historique. C’est plutôt un roman sur les récits que nous nous racontons à nous-mêmes, sur le rôle que nous y tenons, sur la façon dont nous les transmettons. Et c’est ce qui donne au livre sa portée universelle et profondément touchante. Dans un lumineux prologue, Claire Messud ramasse ainsi son propos: "Je suis écrivaine; je raconte des histoires. Je veux raconter l’histoire de leurs vies. Peu importe où je commence, au fond. Nous sommes toujours au milieu; où que nous nous tenions, nous n’avons qu’une vision partielle".

Éditions Christian Bourgois, traduit de l'anglais (Canada) par France Camus-Pichon, 25 euros

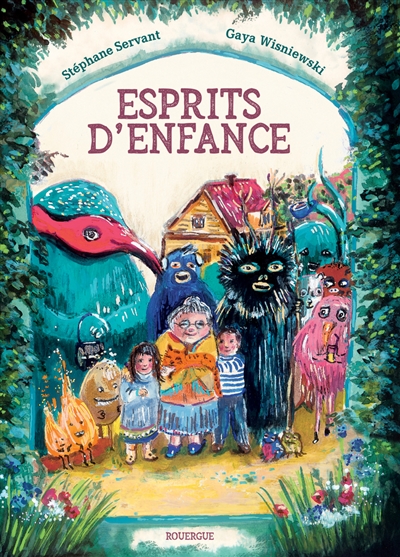

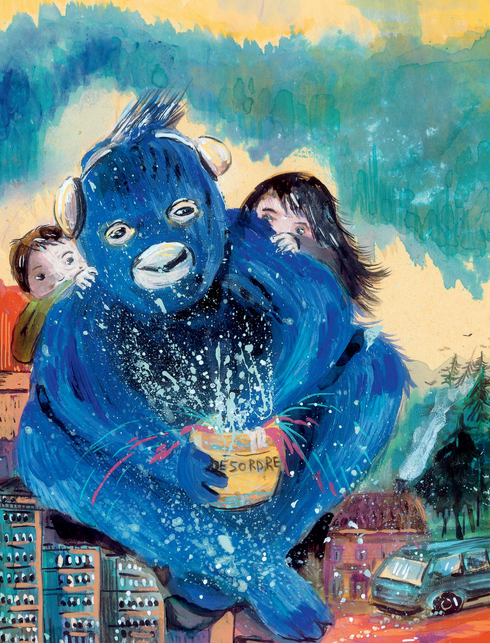

Ils ont beau être adultes, Gayouchka et Esteban n'ont rien oublié de leurs étés dans la maison de Mémé. À l'époque la petite soeur adorait déjà dessiner et son grand frère aimait les histoires. Aujourd'hui, ils vivent dans un monde où "on a parfois l'impression d'être des escargots sans coquille perdus au milieu de l'autoroute". Alors ils se proposent de faire un livre et d'y raconter tout ce qui a rendu si belle leur enfance: l'amour de leur mémé, la maison de la forêt et surtout ces esprits enchanteurs qu'ils vont nous présenter.

Des esprits, il y en a partout. Mais on ne peut les apercevoir si on a perdu son âme d'enfant.

Venez, c'est par ici: dans ce gros livre débordant d'histoires, Esteban et Gayouchka vont nous présenter des esprits par dizaines. Il y a par exemple cet incorrigible Pamoaki, dit aussi le Cépamoa. Ses bêtises sont légendaires, et par sa faute beaucoup d'enfants se font gronder. Ils ont beau dire que tout est la faute de Pamoaki: en général on ne les croit pas.

Quant au Croque-Chaussette, qui vit caché dans les tiroirs, il adore grignoter les bouts de chaussettes et nous laisser les orteils à l'air. Quand il a très faim, le Croque-Chaussette peut même avaler une chaussette entière – ne perdez donc pas votre temps à la chercher sous le lit ou derrière les coussins.

Et le Dessin-le-ciel, le connaissez-vous? C'est lui qui dessine sur le plafond du ciel des images incroyables, des tableaux de nuages pour nous faire rêver et imaginer. Il y a aussi le Soukapat, qui n'a pas son pareil pour mettre le bazar, ou le Chuchoteur d'histoires, complice des longues après-midi d'été où l'on s'ennuie un peu. Parfois les esprits sont inquiétants, comme Le Placard Grinçant ou L'Ombre des Toilettes, mais le plus souvent les enfants adorent leur compagnie.

Esprits d'enfance est un livre magique, une lampe d'Aladin dont s'échappent des esprits facétieux et un brin sauvages. Sous ses allures de grimoire dodu ou de livre de contes, il renferme assez d'histoires pour vous faire voyager loin et longtemps en terres imaginaires. C'est un vrai roman graphique pour les enfants, où textes et images dialoguent et caracolent, aussi complices que le sont Esteban et Gayouchka. Les étés de l'enfance s'y étirent, tous singuliers. Il y a l'été des lucioles, l'été des glaçons, l'été du nénuphar; le temps passe mais reste suspendu dans la magie de l'enfance.

Les illustrations de Gaya Wisniewski sont comme toujours incroyablement inspirées. Par leur densité, leur lumière, leur subtilité, elles donnent à voir ces esprits invisibles et mettent du rêve dans le quotidien. Entremêlées aux textes malicieux de Stéphane Servant, elles font de ce livre un trésor pour toute la famille.

Éditions du Rouergue, 17.90 euros

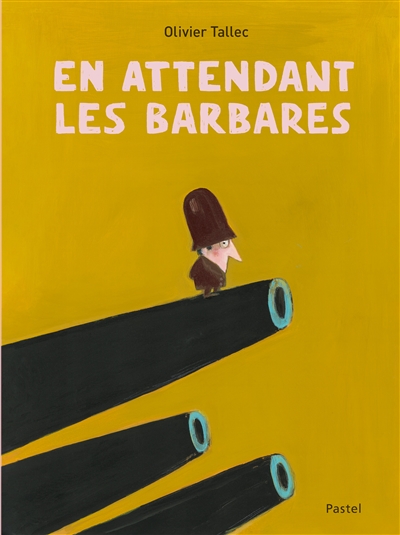

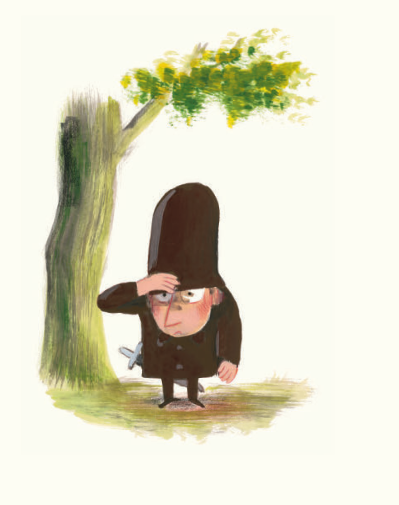

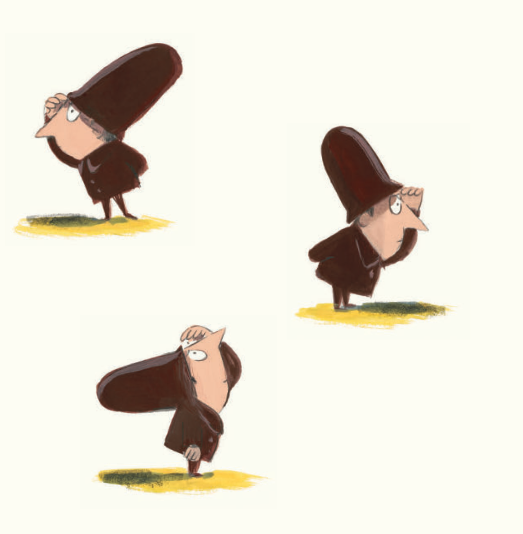

L'album jeunesse, c'est un espace de liberté. Et quand on s'en empare avec la maestria, l'intelligence et l'ironie d'Olivier Tallec, cela donne des livres irrévérencieux et indispensables – des classiques sur lesquels le passage du temps n'aura pas de prise.

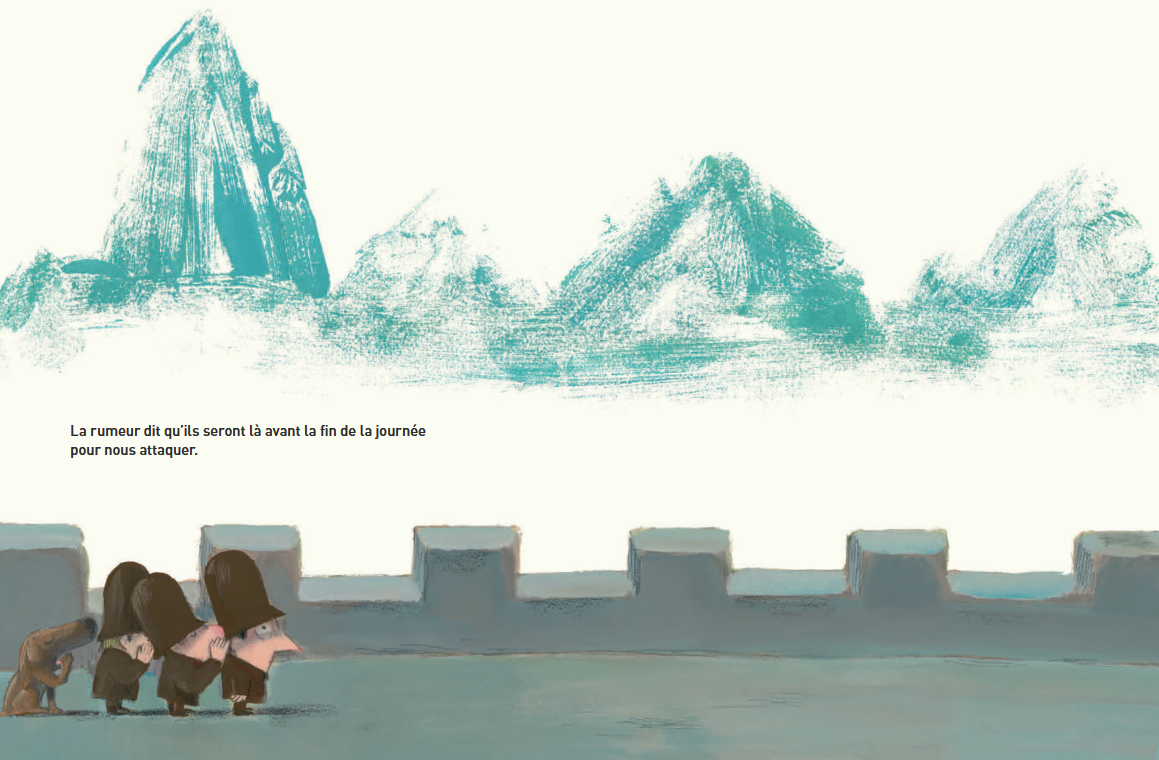

En attendant les barbares est un album qui interpelle. Dans une ville qui ressemble aux nôtres, la rumeur enfle: "on dit que les Barbares arrivent aujourd'hui". Le bruit se propage, mais qui sont ces barbares? Et d'où viendront-ils? De la forêt inquiétante, ou depuis les montagnes silencieuses, à moins que ce ne soit en descendant la rivière? Pour parer à l'invasion, les citoyens sortent les canons, hissent les drapeaux et arborent leurs plus belles médailles. Cela suffira-t-il à effrayer les envahisseurs?

Pour affronter les terribles barbares, les personnages d'Olivier Tallec semblent bien dépourvus. Ils sont petits, portent de drôles de chapeaux et leurs épées ressemblent à des jouets de bois. Leurs repères sont ceux des enfants: le déjeuner, le goûter, une fête d'anniversaire. Même s'ils sont d'humeur bagarreuse, on pressent que les barbares ne feront d'eux qu'une bouchée.

À mesure que le temps passe, l'inquiétude sourde du début se mue en agacement: ah, ces barbares, "on ne peut pas compter sur eux". Et l'agacement devient déception quand il devient certain que l'ennemi ne viendra pas. Alors une autre rumeur se met à circuler: peut-être "que les barbares n'existent pas, quon les a inventés et que ça ne sert à rien de les attendre". Adieu les armes et les médailles, qu'allons-nous faire sans les Barbares?

Avec cet album en forme de fable malicieuse, Olivier Tallec donne à réfléchir sur la manipulation de l'information, sur le besoin de se créer des adversaires pour montrer sa force, sur l'envie d'en découdre qui parfois s'empare des hommes (sous les hauts chapeaux et les uniformes, y a-t-il d'ailleurs une seule fille dans cet album?). L'histoire est troublante tant elle résonne avec l'actualité et décrit finement des ressorts qui sont autant ceux des cours de récré que de notre époque belliqueuse. Et comme toujours avec Olivier Tallec, il y a une morale à tout cela. La dernière double page, dont on ne dira rien pour en conserver la surprise, est absolument réjouissante.

Avec En attendant les barbares, Olivier Tallec poursuit une œuvre épatante, où philosophie et drôlerie s'entremêlent avec une parfaite élégance.

On adore!

L'École des Loisirs / Pastel, 16 euros

D'autres chroniques autour des albums d'Olivier Tallec sur notre site: Serpent bleu, serpent rouge, Le roi et rien, Un peu beaucoup

Ce roman audacieux et singulier déploie un style subtil, au service d’un propos érudit qu’il rend accessible.

La philologue espagnole Irene Vallejo relatait merveilleusement l’histoire du livre et de la lecture dans l’Antiquité dans son essai L’Infini dans un roseau. Dans son roman Carthage, elle s’essaye à une réécriture d’un mythe fondateur - et non des moindre : celui d’Énée, figure légendaire à l’origine des fondations de Rome.

Selon la légende, après avoir fui la destruction de Troie avec son fils et quelques compagnons, Énée fait naufrage sur les côtes de Carthage. C’est là que débute le récit, alors que le destin du héros s’entrelace avec celui de la reine Elissa – plus connue sous le nom de Didon – et celui du dieu Éros, espiègle archer bien décidé à faire naître l’amour entre ces deux êtres marqués par l’exil.

Des siècles plus tard, Auguste, premier empereur de Rome, commande au poète Virgile l’écriture de l’Énéide, grand poème épique chargé d’exalter les origines de la civilisation romaine. Une œuvre éminemment politique, donc, pour servir les ambitions de propagande du régime en construction. Mais face à l’attente impériale, Virgile hésite. Ce qu’il veut écrire, ce n’est pas l’héroïsme triomphant ni la gloire d’un empire naissant, mais la douleur des survivants, l’incertitude des vaincus, la peur des exilés. Car, dit-il, « la défaite est toujours le point de départ d’une grande histoire ». Son texte traversera les siècles.

Dans ce roman d’aventure, Irene Vallejo donne voix aux protagonistes du mythe – y compris au dieu Éros –, en leur prêtant les mots et les émotions de notre époque. Tous sont habités par le doute, la peur, les élans du cœur. L’autrice revisite ainsi la grande épopée antique pour y tisser une réflexion contemporaine sur le pouvoir, la guerre, l’exil, l’amour, la condition des femmes… et sur la manière dont s’écrit l’Histoire.

Traduit de l'espagnol (castillan) par Bernadette Engel-Roux, Albin Michel, 21,90 euros.

Disponible en format numérique ici.

Marie Richeux est une glaneuse. Elle sait comme personne faire advenir les mots justes et les vérités cachées. Sur les bords de chemin toujours elle trouve la beauté.

Que ce soit dans les entretiens généreux qu'elle mène chaque jour dans le Book Club de France Culture ou dans les livres qu'elle publie chez Sabine Wespieser, Marie Richeux n'a pas son pareil pour faire parler les femmes et les hommes d'hier et d'aujourd'hui. Et elle y réussit si bien parce qu'elle est là tout entière, face à une archive comme face à un·e écrivain·e: l'esprit affuté, l'émotion à fleur de voix, l'oeil rieur et l'imagination comme un étendard, un outil de transformation du monde.

Avec Officier radio, Marie Richeux s'aventure sur les chemins tortueux de la mémoire. En 1979, son oncle Charles est marin sur l'Emmanuel Delmas. Dans les eaux italiennes, un pétrolier percute le navire. Charles n'a pas trente ans. Il est officier radio, en charge de lancer les SOS. Comme plusieurs membres de l'équipage, il meurt dans l'incendie qui suit la collision. De ce drame survenu avant sa naissance, Marie Richeux connaît ce que la douleur des siens et les aléas du souvenir ont laissé filtrer jusqu'à elle. Et puis un jour s'impose le besoin d'en savoir plus et de chercher, peut-être pas la vérité, mais du moins des traces de cet oncle disparu.

Commence alors une enquête qui va la mener à questionner la mémoire familiale vacillante autant que le sérieux des archives. C'est le récit de cette quête que nous donne à lire Officier radio – un récit buissonnier qui ne vise pas à combler les mystères et l’absence mais plutôt à partager des questions, des moments de vie, des voix aux grains singuliers."Comment ne pas oublier" répète le père de Marie Richeux en parlant de la mort de son frère et de ses répercussions dans la vie familiale. "Et moi j'entends: Comment faire autrement qu'oublier un peu? Mais j'entends aussi: Comment faire pour ne pas oublier? Quoi faire pour ne pas oublier? Comment. Ne pas. Oublier".

Au passage, le livre s'offre "des nœuds et des détours" qui le rendent tellement précieux. C'est un livre sur lles ressources de la parole et sur l'importance, quand elle advient, de trouver une écoute. C'est une fresque sociale sur la Bretagne et ses enfants, les hommes pris par la mer et les femmes restées à terre avec vaillance. C'est bien sûr un livre sur la radio, ce lien entre l'oncle perdu et sa nièce obsédée d'enregistrements. Ou encore une réflexion passionnante sur les pouvoirs de la littérature, convoquant Clarisse Lispector et Daniel Mendelsohn dans des pages lumineuses. Tout cela tient en équilibre parfait dans ce livre doux, pudique et subtil.

Sabine Wespieser Éditeur, 21 euros