Nos lectures

Comme chaque année, les librairies Initiales viennent de décerner leur Prix Mémorable. Un prix en dehors des sentiers battus, qui met en avant notre goût de libraires pour les pépites et les projets éditoriaux singuliers.

Comme chaque année, les librairies Initiales viennent de décerner leur Prix Mémorable. Un prix en dehors des sentiers battus, qui met en avant notre goût de libraires pour les pépites et les projets éditoriaux singuliers.

Et singulier, Renata n'importe quoi l'est assurément!

Publié pour la première fois en 1967 chez Gallimard, encensé à l'époque (il fera partie de la sélection du Goncourt cette année-là), le roman tombe ensuite dans l'oubli. Son autrice Catherine Guérard disparaît elle aussi des radars littéraires et part s'installer en Corrèze où elle meurt en 2010, sans avoir plus jamais publié.

Renata n'importe quoi est un livre libre. Libre comme son héroïne

Lire la suite : "Renata n'importe quoi" de Catherine Guérard, Prix Mémorable 2023

"Il tente de rester ici, debout sur la frontière entre un pays et un autre, entre le passé et le présent, entre vivre et mourir. Pour la première fois depuis trois mois, ou quatre, depuis le jour où il s’est rendu compte qu’il était malade et allait sans doute en mourir, il ne ressent ni douleur ni gêne. Il n’est pas guéri, mais il n’est plus malade. De là où il se tient, à la frontière, il peut voir le disque blanc du soleil s’élever au-dessus de la brume derrière la rangée d’aulnes à l’horizon. Une fois le soleil monté au-dessus des aulnes, son éclat qui traverse le reste de brume aplatit tout ce qui existe, le rend parfaitement blanc. Et puis Fife est annihilé."

"Il tente de rester ici, debout sur la frontière entre un pays et un autre, entre le passé et le présent, entre vivre et mourir. Pour la première fois depuis trois mois, ou quatre, depuis le jour où il s’est rendu compte qu’il était malade et allait sans doute en mourir, il ne ressent ni douleur ni gêne. Il n’est pas guéri, mais il n’est plus malade. De là où il se tient, à la frontière, il peut voir le disque blanc du soleil s’élever au-dessus de la brume derrière la rangée d’aulnes à l’horizon. Une fois le soleil monté au-dessus des aulnes, son éclat qui traverse le reste de brume aplatit tout ce qui existe, le rend parfaitement blanc. Et puis Fife est annihilé."

Comme Leonard Fife, personnage central du testamentaire Oh, Canada, Russell Banks a franchi la frontière entre vivre et mourir ce dimanche.

Quand Astrid Lindgren raconte un Noël de son enfance, le temps se suspend et la magie n’est pas loin.

Dans l’hiver rude et beau de la Suède, Astrid et sa famille préparent la fête. Il y a tant de choses à faire : s’enfoncer dans la forêt, la neige jusqu’aux genoux, pour trouver un sapin ; jeter un œil dans la cuisine sens dessus dessous tandis que le festin s’élabore ; s’occuper de la petite sœur et cacher ses bêtises ; attendre le cœur battant en se demandant quel cadeau sera le sien.

Le temps de Noël est celui des émotions vives, et Astrid Lindgren nous les fait éprouver comme par enchantement dans ce récit envoûtant, éclairé par les illustrations (sublimes, comme toujours !) de Cecilia Heikkilä.

Doux, espiègle, chaleureux, ce Noël de 1913 n’a rien perdu de son éclat.

Cambourakis, traduit du suédois par Catherine Renaud, 15 €

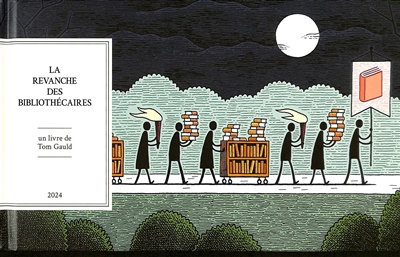

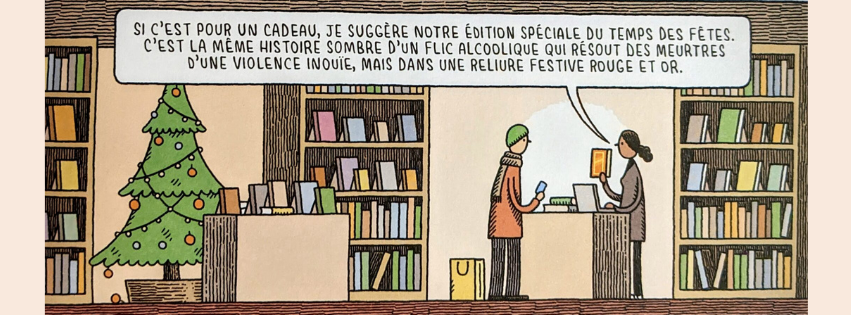

Ils en ont de la chance, les Anglais, qui peuvent découvrir chaque dimanche (dans le Guardian) les fabuleux cartoons de Tom Gauld ! Nous nous consolons grâce aux éditions 2024 qui nous régalent régulièrement avec de copieux recueils, comme le désopilant La revanche des bibliothécaires paru cet automne.

Avec leur humour absurde et leur œil impitoyable, les strips du plus drôle des dessinateurs anglais évoquent le petit monde des livres. Et l’on se délecte. Auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, lecteurs se reconnaîtront : tous les travers plus ou moins avouables des amoureux des livres sont là, épinglés avec drôlerie et inventivité.

On rit des tourments de l'écrivain en panne d'inspiration, des graphiques farfelus qui dépoussièrent les classiques, de nos désirs de lecture pas toujours assouvis. De page en page, Tom Gauld nous donne des nouvelles de nous-mêmes et de notre passion compulsive pour cet objet magique qu'est le livre.

C'est tout simplement délicieux!

Éditions 2024, traduit de l'anglais par Éric Fontaine, 17 €

C’est un roman âpre et terreux, souvent déchirant. On dirait un vieux blues, de ceux qui remuent l’âme et vous laissent étourdis. Iona Moon est un roman paru il y a près de trente ans, injustement méconnu, et que les éditions de l’Olivier ont la grandiose idée de rééditer dans leur « Bibliothèque ». Avec ses accents faulknériens, l’énergie impétueuse et trash qui en fait un pendant féminin du Seigneur des Porcheries de Tristan Egolf, la force de résilience de son héroïne, Iona Moon a tout pour faire partie des chefs-d’œuvre de la littérature américaine.

Fille des grandes plaines américaines, Iona Moon sent la terre et la misère, la brutalité d’un monde sans affection, sans consolation. Nous la suivons de la sortie de l’enfance à l’entrée dans l’âge adulte. Son chemin de vie est bordé de fantômes, d’hommes violents et de dangers, mais Iona l’affronte sans jamais baisser les yeux. Elle sait que "C’est le cœur blessé qui fait de nous des êtres humains".

Pour peindre cette héroïne hors norme et la petite ville de l’Idaho où elle grandit, Melanie Rae Thon fait exploser les frontières entre les genres. Sa langue tantôt crue tantôt lyrique, la fluidité de sa narration, le phrasé syncopé et elliptique: tout cela crée un monde puissamment incarné, pétri de désespoir et de contradictions. Il se dégage du livre un magnétisme peu commun.

Vous n’oublierez pas Iona, adolescente indomptable à qui l’on a volé l’innocence mais pas le pouvoir de désirer.

Éditions de l'Olivier, traduit de l'anglais (États-Unis) par Elisabeth Peellaert, 11.90 €

Pour vous promener dans la parfaite Bibliothèque des éditions de l'Olivier, c'est par ici!

Pour vous promener dans la parfaite Bibliothèque des éditions de l'Olivier, c'est par ici!