Nos lectures

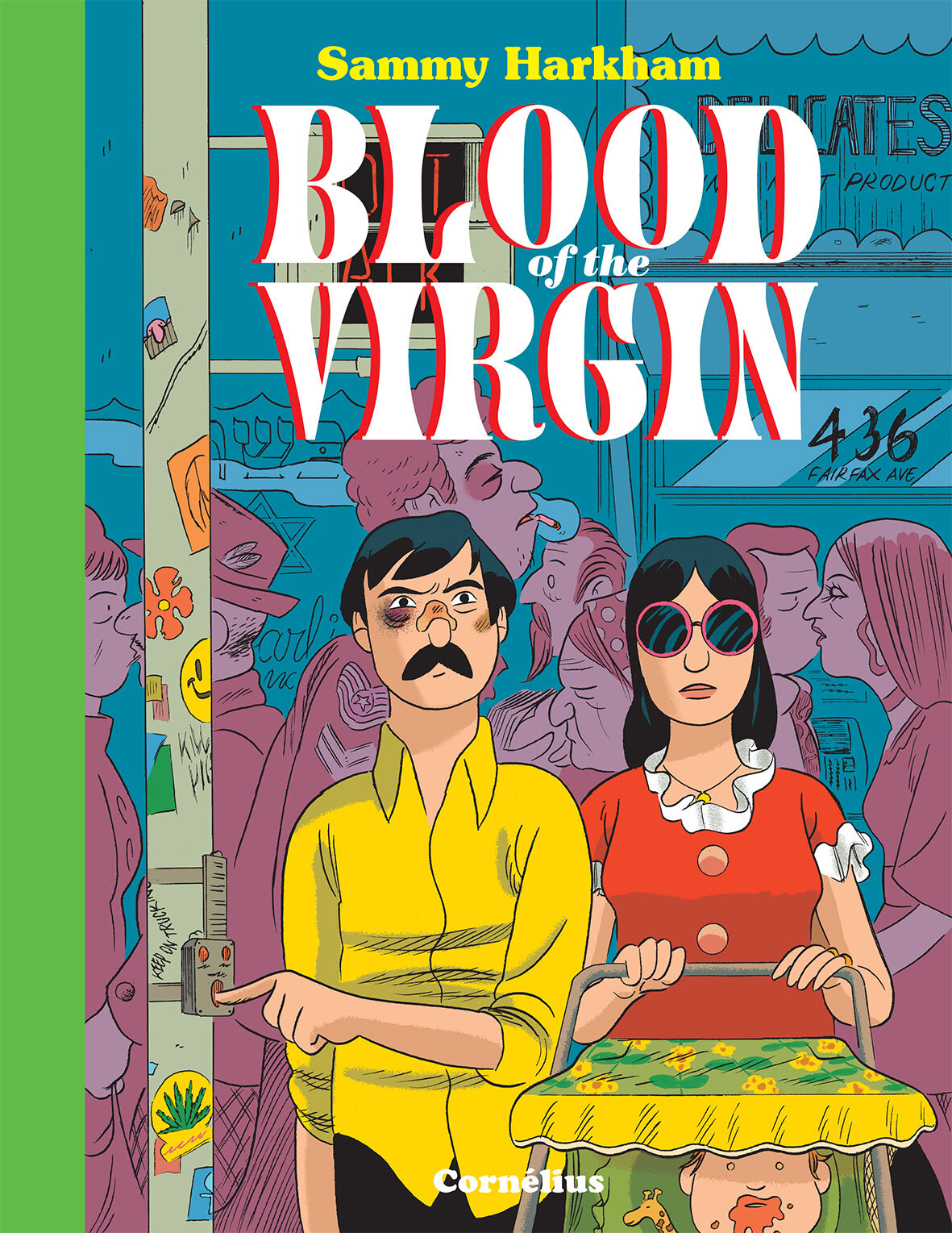

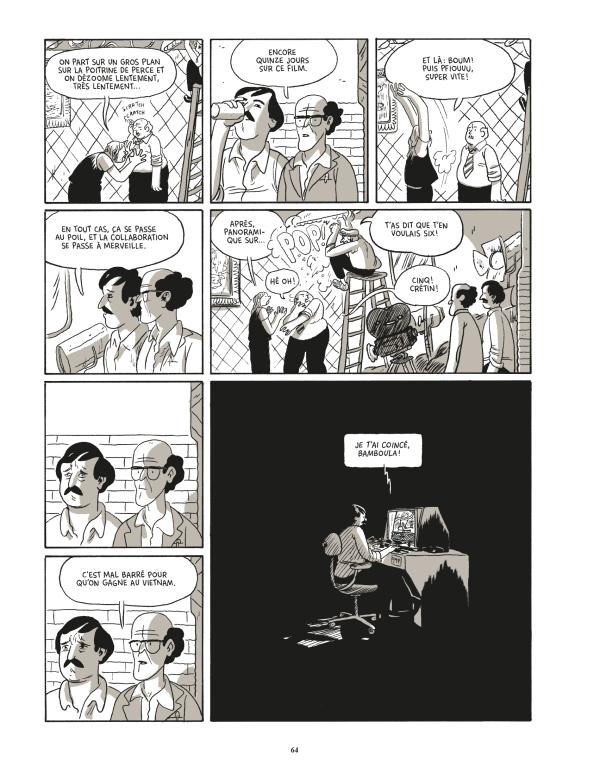

Bande dessinée monstre qui nous embarque à folle allure dans les tourments de ses protagonistes et ce, dès la couverture accrocheuse s’il en est.

Editeur de la revue de bande dessinée de pointe Kramers Ergot à laquelle ont contribué la fine fleur de la bd mondiale, Daniel Clowes, Chris Ware, Blexbolex, Ruppert et Mulot entre autres, Sammy Harkham voit publier en français ce second album, dix ans après la réédition de ses histoires courtes « Culbutes » aux mêmes éditions Cornélius. Et déjà dans ce premier album, des récits de bonheurs gâchés…

Car dans Blood of the Virgin, le héros, Seymour, scénariste et réalisateur de films de série b aimerait porter à l’écran son grand projet personnel et va de déconvenue en déconvenue, de rendez-vous foireux en rendez-vous foireux avec un producteur, de maousses fêtes décadentes et ratées à des esquives non déguisées pour éluder ses demandes. Personne n’écoute réellement ses propositions et le peu d’entre elles qui sont entendues sont rejetées mais il continue d’y croire. Cette plongée dans le monde hollywoodien du début des années 1970 est déjà fascinante en soi mais il n’y pas que ça.

Seymour, immigré irakien, est marié à une immigrée néo-zélandaise, ces deux déracinés viennent d’avoir un enfant et la vie de jeunes parents est difficilement conciliable avec les strass et les rythmes de tournage. Le délitement amoureux de ce ménage semble inexorable et on a l’impression à la lecture alternée de ces deux tableaux – plateau de cinéma, cocon familial éclaté – de suivre un grand film réalisé par Paul Thomas Anderson, au découpage-montage cadencé et agité. Au beau milieu des péripéties de Seymour, une incursion d’une bonne trentaine de pages en couleurs retrace les splendeurs et misères d’un cow-boy parti de rien et arrivé presqu’au firmament, ce destin en accéléré comme une clé à l’histoire qui nous occupe.

Dans une sublime ligne claire en noir et blanc aux ombres sépia où les poses semblent à la fois figées et tellement incarnées, l’auteur nous invite à observer les grandeurs et décadences de tout un monde et le souffle de la vie qui exhale sans relâche.

Cornélius, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Eric Moreau, 35.50 €

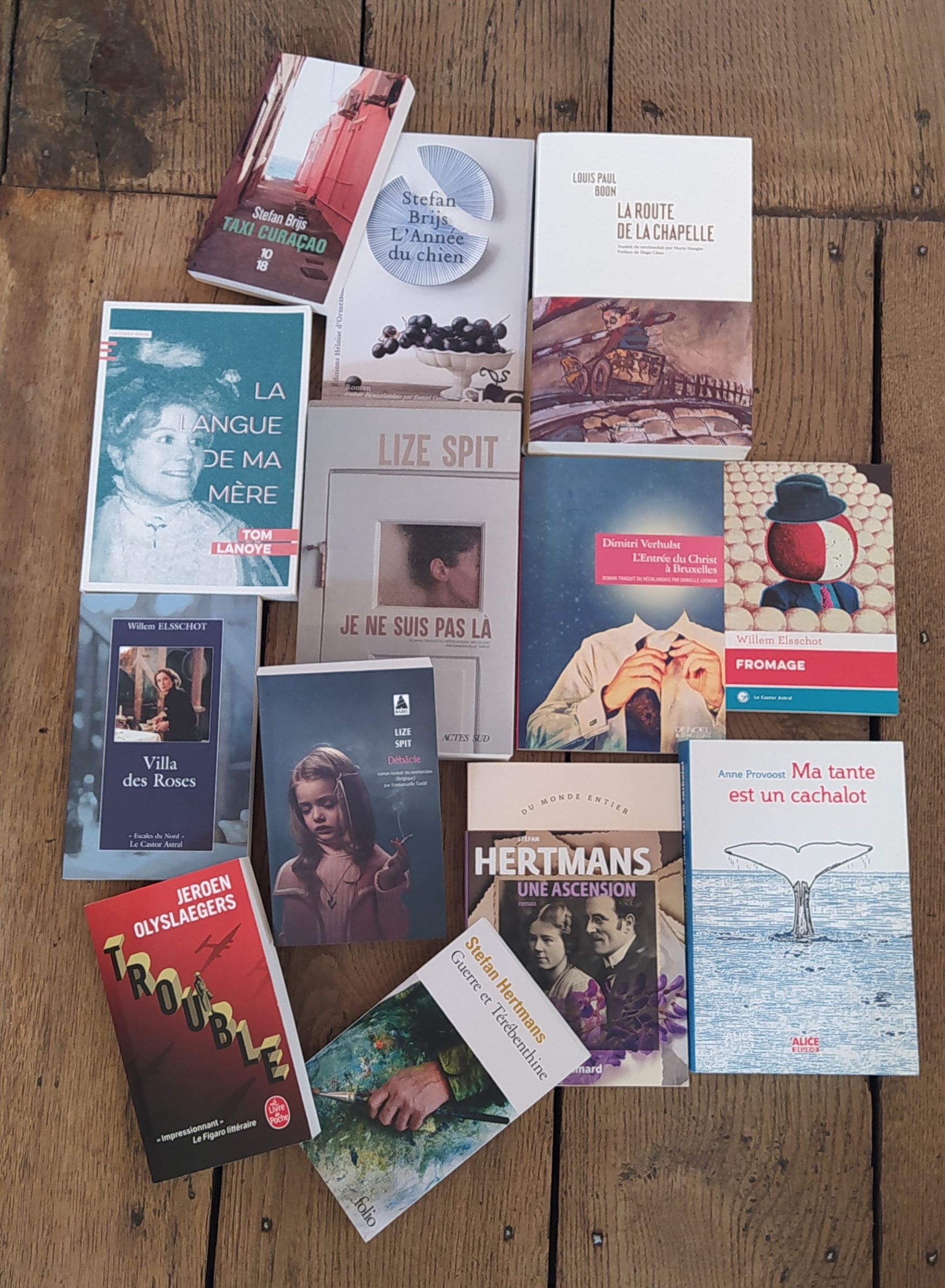

Nous ne parlons pas ici de Maurice Maeterlinck, d’Émile Verhaeren ou de Marie Gevers qui, certes, originaires du nord de la Belgique, demeurent des monuments des lettres du Plat Pays… mais qui écrivaient dans la langue de Molière! Nous souhaitons plutôt évoquer les voix des écrivains belges flamands de lettres néerlandaises.

"C'est une des choses que j'ai appris à chérir dans mon métier: écrire sur le vivant, rendre compte des palpitations et du souffle d'une époque sans savoir où elle nous mènera".

Ici et ailleurs rassemble des articles publiés par Florence Aubenas dans le journal Le Monde entre 2015 et 2022.

Avec la générosité et l'acuité qu'on lui connaît, avec son sens inouï du détail, ses portraits épatants et son écriture ciselée, Florence Aubenas nous donne des nouvelles du monde tel qu'il va. De la nuit du Bataclan à l'Ukraine, des ronds-points occupés par les gilets jaunes à la mort d'un éleveur en Saône-et-Loire, elle raconte au plus près, au plus juste, l'hyper-contemporain. Et c'est sidérant d'intelligence et d'humanité.

Un livre en mouvement, qui ausculte les luttes, les espoirs et les angoisses qui nous traversent.

Éditions de l'Olivier, 21.50 euros

Disponible en format numérique ici

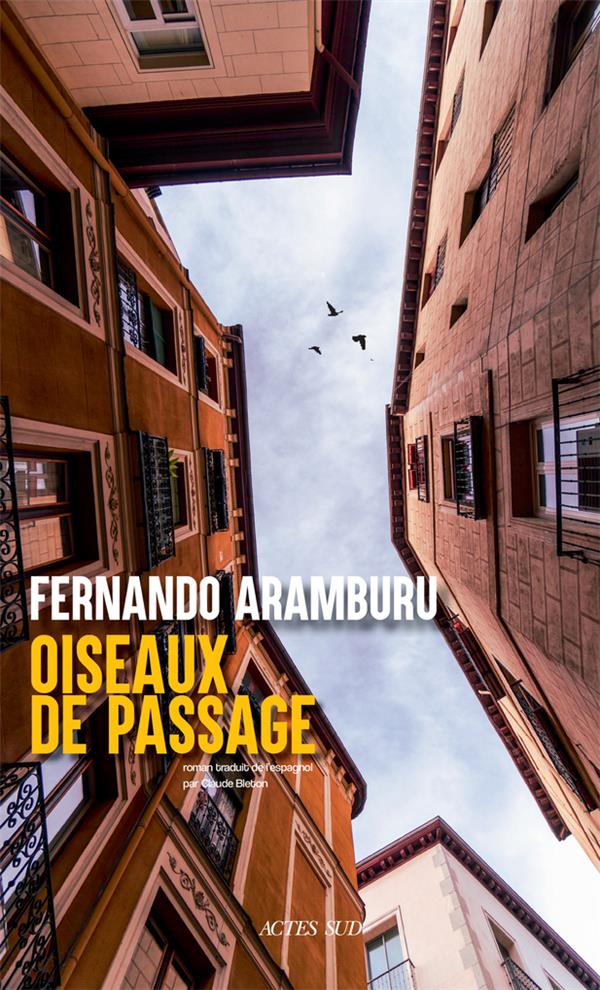

Oiseaux de passage est l'exploration, avec un regard affûté et un humour corrosif, de l’intimité d’un homme stoïque, à la mauvaise foi crasse, en parfait décalage avec son époque.

Toni, quinquagénaire madrilène, professeur de philosophie, divorcé et boomer assumé, décide de mettre fin à ses jours un an plus tard – non pas sous le coup d’une quelconque dépression, mais par lassitude existentielle. Nous lisons donc le journal de sa dernière année sur terre, dans lequel il consigne, sans fil et sans filtre, le récit quotidien de son existence, présente et passée. Le roman, à la structure complexe, se déploie comme un grand patchwork confectionné à partir de ses fantasmes débridés, de ses petites misères, de ses mini victoires et de ses gros regrets.

A priori, on lit donc l’autoportrait d’un parfait cynique, auquel on s’attache pourtant sincèrement. Jamais l’humour ne quitte le personnage et sa vision du monde est décalée, intelligente – quoique discutable – et pleine de répartie. Du reste, l’amitié, l’amour, la liberté traversent chaque mot de ce qui demeure en définitive une incontestable ode à la vie.

Un roman dense, structuré, charpenté, complexe, parfois un peu cérébral et en même temps tellement envoûtant.

Actes Sud, traduit de l'espagnol par Claude Bleton, 26 euros

Disponible en format numérique ici