Littérature française

Raconter. Quoi ? Comment ? Le monde est en morceaux.

Il appelle un récit qui répare les peaux.

Une histoire à conter quand le dehors est sombre.

Peau de louve ou l’histoire d’une enfant qui aime à se travestir, « changer de peau » au gré de son imagination. Et qui se tisse une peau de lumière avec les histoires qu’elle a lues, entendues, inventées.

Le temps passe, la fillette est devenue jeune fille, et cette peau si précieuse se fait grignoter par le désir des autres. Il faudra une grande force instinctive, reliée à un souvenir d’enfance, pour fuir la violence urbaine et s’enfoncer en forêt. C’est de cette expérience d’ensauvagement que pourra renaître une autre forme de vie et de rapport au monde et aux mots.

Au croisement du récit, du conte et du théâtre, Peau de louve est né de la rencontre entre Veronika Mabardi et Edith Van Malder, qui a porté ce texte à la scène avec sa compagnie Théâtre Cœur de Terre.

Peau de louve est porté par la langue forte de Veronika Mabardi, qui choisit ici une écriture en vers. Ses alexandrins, clin d’œil au « grand répertoire français », ont une modernité sublime, qui inscrit d’emblée son propos dans le merveilleux et l’universel.

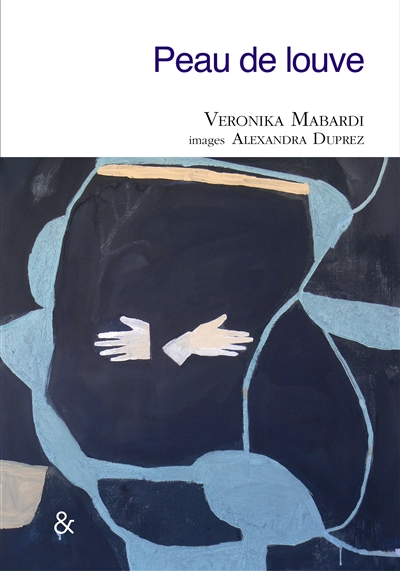

Le livre est accompagné de peintures d’Alexandra Duprez qui entrent en parfaite résonance avec cette histoire de retour à la nature.

Veronika Mabardi a publié plusieurs livres aux éditions Esperluète, notamment le bouleversant Sauvage est celui qui se sauve.

La comédie romantique de l'année !

Troisième roman, troisième réussite d’Agnès Riva qui creuse le sillon de la réflexion du lieu, comment la géographie nous détermine, comment l’urbanisme s’infuse en nous. Comme le dit la 4ème de couverture, "Un autre ailleurs" est un livre des premières fois : premier boulot, premier appartement, première relation sentimentale, premiers habitants d’une ville qui sort du sol à une vitesse folle.

Gilles, 23 ans, est embauché par la mairie comme animateur du Nouveau Créteil. On est au début des années 1970, les années Pompidou. Sous les pavés la plage, toutefois, Mai 68 n’a pas tout libéré, l’avortement n’est pas encore légalisé, la pilule commence seulement à se démocratiser, le carcan de la petite bourgeoisie est toujours bien présent.

Comme dans ses deux précédents romans, que nous vous recommande également, Agnès Riva balaie à travers la géographie d’une ville nouvelle, tout un monde, toute une époque avec finesse et malice !

Dans les livres d’Anne Herbauts, le minuscule côtoie le très grand. Il y a des jeux d’échelles qui nous dé-routent, nous dé-centrent, nous mettent en chemin vers l’inattendu et la poésie.

Dans Où il est question de main et de météore, une miette devient météore, à moins que ce ne soit l’inverse. De l’une à l’autre, on déroule le fil de motifs qui insistent chez Anne Herbauts, on marabout-bout d’ficelle dans les mots et les images, on se perd puis on retrouve la voie.

Ce bel album, précieux dans son propos, dans sa générosité, dans sa fabrication, entrouvre la porte de l’atelier d’une artiste passionnante et malicieuse. Le texte et l’image se relancent sans cesse et disent au plus juste ce qui se passe quand on crée, quand soudain point quelque chose, fugace, évanescent mais dont la trace persiste. "Dans l’entremêlement des taillis et des frondaisons perce la paille dorée du premier instant de l’aube. Implacable, millénaire, indéfectible aurore".

Où il est question de main et de météore poursuit la belle collaboration entre Anne Herbauts et Esperluète, une aventure commencée il y a plus de vingt ans et ponctuée de livres merveilleux : La petite sœur de Kafka, Sans début ni fin ou Je ne suis pas un oiseau pour les grands, Les koalas ne lisent pas de livres ou Comment on fait les bébés ours pour les petits. Et puis il y a aussi, dans la collection Orbe, ce petit livre inspirant né d’entretiens avec Frédérique Dolphijn, La tête dans la haie: "Si on met la tête dans la haie, on entre dans une autre dimension. Il n'y a plus de rapport de proportion, on ne voit plus le jardin, on voit des branches, des insectes qui deviennent gigantesques, on a des trouées de lumière qui dématérialisent l'espace, c'est une sorte de tamisage".

Éditions Esperluète, 25 euros