C'est une voix. Une voix pour dire la vie de celui-là qui fuit la Syrie en feu. Cet homme qui se cache, se rend invisible et attend. Le moment. La traversée. Rejoindre la Grèce à la nage, depuis la rive turque du Meriç.

C'est une voix qui lui parle, qui lui dit tu. Une voix franche, forte, vivante. La voix d'une femme.

Roman d'amour, roman d'exil, roman de tentatives, de désolation et d'espoir, Nafar nous éblouit et nous touche en plein coeur. Au hasard de leurs pérégrinations, lui fuyant dans un sens et elle voyageant dans l'autre, quittant l'Europe pour un Orient rêvé, deux êtres vont se croiser, s'agripper l'un à l'autre le temps d'un instant. Quelques semaines à Istanbul plus intenses qu'une vie entière, où tout est urgence, à dire, à transmettre.

L'écriture de Mathilde Chapuis est lumineuse, tendue et douce à la fois. Elle est surtout à bonne distance de son propos, dans une précision et une justesse impressionnantes. Sa narratrice écrit elle aussi, l'histoire de l'homme qu'elle aime et qui part. J'observe, je consigne et j'invente. J'agis en sorcière, en déesse ou en fée. Je te porte de toute la force de mon esprit, j'influence le déroulement de ton trajet. (...) Mes mots ont le pouvoir de conjurer le mauvais sort, ils consolent, ils sauvent in extremis, ils écartent le danger. Je t'enveloppe d'un halo protecteur, du halo puissant de la survie coûte que coûte.

Un premier roman magnifique et qui s'inscrit parfaitement dans l'excellent catalogue des éditions Liana Levi.

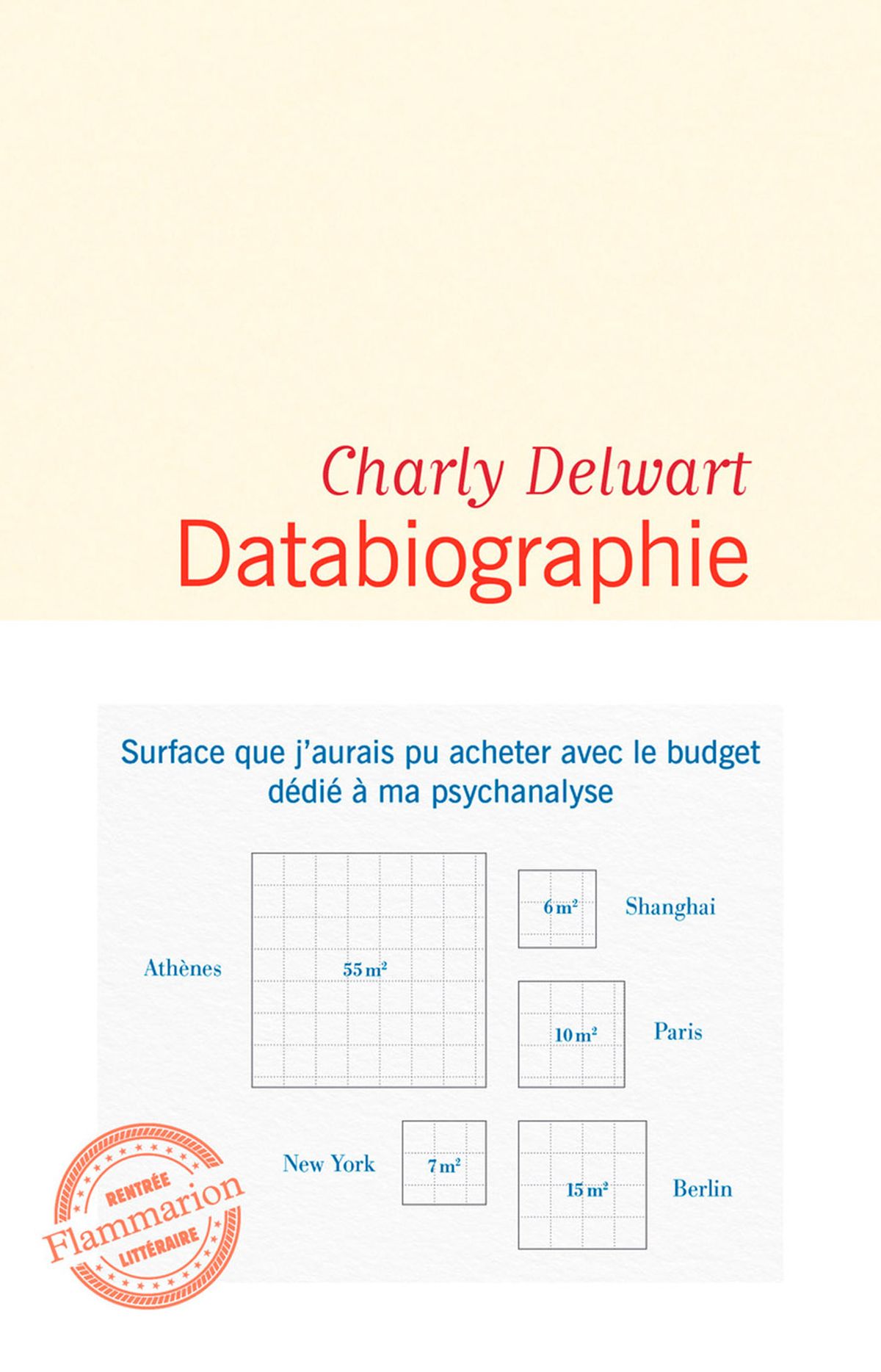

A la manière d'un Arcimboldo des temps modernes, Charly Delwart nous propose un portrait de l'artiste en... camembert. Il s'agit bien évidemment ici des graphiques statistiques et non du fromage à pâte molle. L'auteur s'est donc attelé à une autobiographie analytique comparée, autrement dit une databiographie.

Le moins que l’on puisse dire c’est que Charly Delwart aime se poser des questions, c’est même son moteur. Après l’album pour enfants « Tu préfères quoi ? » (Éditions Marcel & Joachim, 2018) où il posait des questions comme « Tu préfères avoir un petit frère (une petite sœur) ou avoir un chien ? », « Tu préfères un gros cauchemar ou deux petits cauchemars ? », il poursuit dans l’exercice de style et les référendums. Cela va des trajets en transport public effectués avec et sans ticket à la croyance en Dieu, du nombre de nuits avec ronflement aux tensions familiales maximales au cours de sa vie… En dix-huit grands thèmes (Vie intérieure, famille, sport, corps, rapport à soi, rapport aux autres, religion, vie/mort…), l’écrivain interroge sa personne, le monde, sa personne dans le monde et répond parallèlement aux graphiques en textes brefs tantôt anecdotiques tantôt historiques mais toujours éloquents.

A l'aide de toutes ces statistiques personnelles ou savantes, le concernant directement ou indirectement, et de leur représentation subtilement et bellement conçue et réalisée par Alice Clair, c'est une image en creux (et courbes) de l'écrivain qui apparaît, une image d’un homme occidental blanc de 43 ans, d’un homme, d’un humain, à la fois intime et universelle et souvent très drôle.

Un jeune homme se remet doucement d’une rupture amoureuse lors d’une parenthèse berlinoise où il laisse le temps s'écouler en observant le monde qui l'entoure par la fenêtre de l’appartement qu’il vient d’investir.

Si le roman de jeunesse berlinois est quasi devenu un genre en soi, avec son lot de drogue, de virées au Berghain et de nuits blanches électriques, nous sommes ici sur une toute autre planète. Et si l'immobilité et la reconstruction d'une âme sont de mise, nous sommes également loin de la torpeur et du chagrin. On pourrait penser à «Un homme qui dort» de Perec mais l'inertie est moins violente et plus apaisée, la dépression est prise avec distance.

Le jeune homme, interprète de formation, attache une grande importance au poids des mots et à leur force qui peut se matérialiser physiquement. Les mots, les textes, ont ce pouvoir de faire avancer les choses, de rasséréner.

«Mon temps libre» ou comment tromper l'accélération du monde en se posant, en regardant dans une oisiveté tranquille, les plantes pousser, les gens se mouvoir, la lumière changer. «Mon temps libre» ou comment encore reconstruire sa cabane intérieure en observant la beauté du banal, en poétisant le quotidien avec une langue simple et belle.