Nos lectures

Il y a dans les livres de Nastassja Martin une fulgurance, une intelligence en mouvement qui irrigue chaque page.

L'anthropologue, qui travaille avec les peuples du grand Nord en Alaska et en Sibérie, interroge leurs façons de vivre aux avant-postes des "crises systémiques" et des grands bouleversements écologiques. Après "Les âmes sauvages" et l'inoubliable "Croire aux fauves" dont nous vous avons tant parlé, Nastassja Martin publie aujourd'hui "À l'est des rêves", une passionnante porte ouverte sur le peuple Even.

Les Even, éleveurs nomades, ont été sédentarisés de force sous le régime soviétique. Lorsque celui-ci s'effondre, de nombreux groupes décident de retourner en forêt et de reprendre leur vie d'avant. Il leur faut la réinventer, après des décennies de colonisation et d'assimilation forcée, dans notre temps où les bouleversements climatiques ont transformé les écosystèmes traditionnels. Et pourtant les Even font face, écoutent leurs rêves et ravivent leurs cosmologies. Avec une grande rigueur scientifique mais aussi une profonde empathie, Nastassja Martin explore leur manière d'être au monde. Daria, Ivan et les autres, déjà croisés dans "Croire aux fauves", deviennent dans ses mots des compagnons à la présence inspirante et bouleversante.

"Honorer notre humanité, c'est se placer à cet endroit précis, au point de jonction entre ciel et terre, entre animaux et flux, en conscience des intentions du regard et des mots posés dans le monde".

La Découverte, 21 euros

Les revoilà! Manu et Nono, nos oiseaux préférés, sont de retour avec deux nouvelles histoires désopilantes, rassemblées dans "Manu et Nono cherchent les mots".

Dans la première, ils font la rencontre de Tofu, un écureuil aussi pragmatique qu'eux se sentent l'âme de poètes. La seconde histoire fait un joyeux clin d'oeil aux apprentis-lecteurs. Lorsqu'ils reçoivent une lettre, Manu et Nono sont désemparés: ils ne savent pas encore lire! Heureusement, il y a Ursule, la chouette toujours chouette. Bien sûr, elle va les aider... mais aussi les étonner!

La malice et la générosité de Catharina Valckx font comme toujours des étincelles. En six romans à ce jour qui retracent leurs aventures, Manu et Nono sont devenus un duo incontournable pour faire joyeusement ses premiers pas dans le monde de la lecture. Le grand Manu et le petit Nono posent sur le monde un regard décalé, empreint d’espièglerie et de poésie. Ils sont toujours prêts pour partir à la découverte de ce qu’ils ne connaissent pas encore et aiment par-dessus tout les expériences : observer une petite bête à la loupe, s’essayer à la poésie, faire la planche… L’humour est présent à chaque page et crée un climat de connivence avec le lecteur, qui se reconnait dans les farces ou les maladresses de nos deux compères.

Un enfant de dix ans subit une violente commotion. À l’hôpital, alors qu’il émerge petit à petit d’une amnésie, un vieil ami de ses parents vient lui rendre visite et lui fait don d’une petite boîte en bois. Elle a l’air quelconque, à peine plus grande qu’une boîte d’allumettes, et l’enfant est presque déçu – jusqu’à ce qu’on lui montre le double-fond de cette boîte, et les trésors que l’on peut y cacher. « Une boîte avec un inconscient », plaisante la mère de l’enfant.

Ce souvenir d’enfance, niché au cœur de L’école de Topeka, fonctionne comme une parfaite mise en abîme pour le livre tout entier: Ben Lerner offre à ses lecteurs un roman avec double(s)-fond(s), un roman avec un inconscient. Car en apparence L’école de Topeka pourrait n’être qu’un great american novel de plus, brillant, virtuose, racontant à partir de quelques personnages formidablement réussis les ambitions, les tourments et les failles de l’Amérique d’aujourd’hui. L’école de Topeka est assurément tout cela et porte le genre à son incandescence, mais il y a dans les pages de ce livre une porte secrète qui révèle une densité d’émotion, de poésie, d’imagination, de générosité que l’on croise rarement.

Comme les précédents romans de Ben Lerner, L’école de Topeka joue avec de nombreux éléments autobiographiques. Adam Gordon, comme Ben Lerner, est né à Topeka au sein d’une petite communauté de psys venus des côtes Est et Ouest pour inventer une autre façon de guérir les âmes. Ils vivent dans un îlot de progressisme et d’utopie perdu au cœur d’un État profondément conservateur, mais dans les années ’90, alors qu’Adam termine ses études secondaires, la cohabitation est paisible. Certes, sa mère Jane, essayiste à succès dont les livres mettent à mal la masculinité dominante, se fait régulièrement prendre à partie. Mais la famille Gordon, unie, heureuse, maniant l’ironie et l’auto-dérision, vit cela avec détachement.

Petit à petit, le vernis de perfection se craquèle. L’abondance et le matérialisme nord-américain n’ont plus rien de réconfortant et font naître l’étrangeté (la première scène du roman est à ce titre d’une force incroyable). Les mots ne veulent plus dire exactement la même chose, et les récits ne s’emboîtent plus de façon cohérente. Il ne faut pas compter sur les adultes – ils n’existent pas, « vos parents n’étaient que deux corps de plus, faisant l’expérience du paysage et du temps, essayant de créer du sens en faisant vivre des colonnes d’air ».

De cette étrangeté de plus en plus inquiétante émerge un nouveau pays, celui de la vérité alternative, celui qui élira Trump. Ben Lerner raconte la bascule avec une finesse et une intelligence sidérantes, tissant l’intime et le collectif, se jouant avec fascination de tous les registres du langage. Le réel est une sacrée fiction, et il n’y a sans doute pas meilleur outil que le roman pour le mettre en forme.

Un petit mot encore pour souligner la beauté de la traduction de Jakuta Alikavazovic. Il fallait une romancière de son talent, si au fait de l’opacité au cœur de nos vies, pour déplier toute la singularité de L’école de Topeka.

Éditions Christian Bourgois, traduit de l'anglais (États-Unis) par Jakuta Alikavazovic, 24.90 euros

Disponible en format numérique ici

L'avis de Maryse:

L'avis de Maryse:

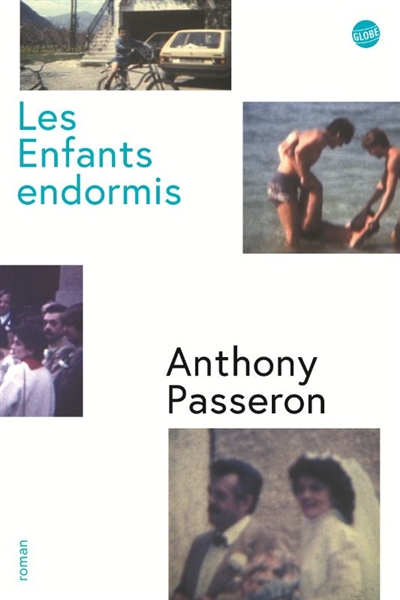

Dans ce premier roman pour le moins percutant, Anthony Passeron déploie, avec un courage certain, son histoire familiale. Celle de ses grands-parents d’abord, des bouchers d’origine italienne, entrepreneurs dans une bourgade montagneuse de l’arrière-pays niçois, bien prospères durant les Trente Glorieuses. Ensuite, celle de la génération qui les a suivis et du fossé immense qui s’est creusé entre eux. Son père, qui a loyalement repris l’affaire familiale à l’époque où s’amorçait la désertification des campagnes. Et surtout son oncle Désiré, le premier de la lignée à décrocher le bac, l’ainé, la fierté de la famille, l’employé administratif, le joyeux et populaire fêtard des bars branchés de Nice, celui qui a finalement brûlé la chandelle par les deux bouts dans les bas-fonds de la cité balnéaire, et est devenu héroïnomane.

L’écrivain alterne de manière équilibrée deux récits. D’une part, il raconte l’histoire, intime et poignante, de l’addiction et de maladie de son oncle atteint du sida dans les 1980, à l’aube de la tragique pandémie, alors qu’on en avait reçu que le lointain écho dans cette région si reculée de l’Hexagone. C’est aussi l’histoire bouleversée d’une famille entière, tantôt fermement déterminée à soutenir le malade dans ses nombreux traitements, à affronter ses démons, à assumer ses choix avec une attitude combattive, tantôt murée dans le déni et le silence alors même que l’homme chute irrémédiablement vers la mort.

D’autre part, on lit le récit sociologique, documenté et fourni, de la recherche menée sur le virus du sida en France. Depuis ses balbutiements face à la méconnaissance totale de la maladie, les incroyables difficultés pratiques, scientifiques, statistiques et parfois commerciales auxquelles elle s’est heurtée, les impasses dans lesquelles elle s’est engouffrée, ses réussites aussi – en dépit des innombrables destinées brisées – jusqu’à la fin des années 1990.

Cette lecture secoue. Elle ouvre les yeux, si besoin en est, sur cette funeste réalité qu’a été – et qu’est toujours bel et bien – le sida en France. Avec érudition, Anthony Passeron remet en lumière toute une époque, les rouages de la lutte contre cette maladie alors considérée honteuse, ainsi que le traitement politico-médiatique qu’on lui a consacré à l’époque. Mais avant tout, par ce roman, l’écrivain rend un hommage intime, pudique et touchant à sa famille brisée par l’incompréhension, la désillusion, la marginalisation, la solitude et le chagrin. Quelque part, Les enfants endormis réhabilite la mémoire de Désiré et au-delà, celle des nombreuses victimes du VIH, hier, aujourd’hui et demain.

Sa grand-mère paternelle s’appelait Pessah. Pour échapper à l'antisémitisme des années staliniennes, elle change son prénom en Polina – comme un passeport pour une vie meilleure. C’est ce même prénom que porte Polina Panassenko, née à Moscou peu avant l’implosion de l’Union Soviétique. Polina: un signe vers la grand-mère qu’elle n’a pas connue, vers l’héritage juif d’une famille qui a « le judaïsme clignotant » – mieux vaut ne pas en parler.

À la fin des années ’80, la vie en URSS suit une grammaire que l’on pense immuable: l’appartement communautaire, le patriotisme forcené, la joie quand on peut mettre de côté une conserve de petits pois. Puis le pays bascule avec la fin de l’Union et les premiers pas de la Russie indépendante. En 1993, le père de Polina trouve un travail en France, sa famille l’y rejoint bientôt, et Polina devient Pauline.

Des années plus tard, alors qu’elle introduit une banale requête pour retrouver, sur ses papiers officiels, son prénom de Polina, l’État français la déboute. Refuser un prénom français, c’est manquer son intégration: inacceptable! Tel est le point de départ de Tenir sa langue: explorer le gouffre autour duquel s’organise une vie prise entre deux prénoms, deux pays, deux langues.

De cette histoire si personnelle, Polina Panassenko tire un roman virevoltant, plein de rage et d’émotion, d’une drôlerie sans pareille. Avec les yeux de la toute petite fille qu’elle était alors, elle raconte le dépaysement. Ce qu'il faut laisser derrière soi – les grands-parents, un doudou tant aimé. Et puis l'étrangeté de la nouvelle vie, la première raclette chez un couple de voisins qu’elle prend pour des Anglais tant ils émettent « des sons bizarres », les courses dans un supermarché débordant de marchandises.

Son entrée à la materneltchik est une scène d’anthologie. Vous n’oublierez jamais la petite Polina perdue dans une classe désertée par les mots, où bruissent les sons étranges qui s’échappent de la bouche de l’institutrice et des autres enfants. Pendant la récréation, elle se cache dans les thuyas pour essayer de comprendre ce qui se trame autour d’elle. Puis elle se choisit un copain pour faire face à l’adversité: un petit garçon bègue, aussi perdu qu’elle avec le langage. À eux deux, ils sont « le lumpenprolétariat de l’enclos: Philippe et moi. Le bègue et la Russe ». On lit rarement des pages aussi justes sur l’enfance, ses tourments, sa sauvagerie et son époustouflante capacité d’adaptation et de résistance. « On me parle encore et encore de la langue qu’il me manque. La langue du français. C’est pour elle que je dois y aller. Je dois retourner à la materneltchik pour qu’elle me pousse. Tu la changeras comme un oiseau, tu verras. Tchik-tchirik, fait le moineau. Mais j’ai déjà une langue. Qu’est-ce qui lui arrivera ? Tchik-tchik, font les ciseaux". En grandissant, Polina a si bien intégré le français qu'il déteint sur le russe. Elle perd son accent, et cela la consterne ("L'accent c'est ma langue maternelle"). Heureusement sa mère est là, qui "surveille l'équilibre de la population globale. Le flux migratoire: les entrées et sorties ds mots russes et français. Gardienne d'un vaste territoire dont les frontières sont en pourparlers. Russe. Français. Russe. Français. Sentinelle de la langue, elle veille au poste-frontière".

Tenir sa langue est un formidable roman d'exil et de vie, où pulsent une inventivité et une énergie frondeuses. Dans les pas de Polina, on saute joyeusement par-delà les frontières et les assignations. Entre les souvenirs russes, l'enfance à Saint-Etienne, la vie adulte en banlieue parisienne, elle reste la fille malicieuse, sur le qui-vive, en colère contre la bêtise et l'injustice ("Tu es maximaliste, ma fille", lui dit son père, "il faut être plus tolérante"). Avec elle on connaît les triomphes et les défaites, les pertes suffocantes, l'amour d'une famille inoubliable. Jusqu'à une pirouette finale dont l'intelligence et la générosité sont tout simplement époustouflantes.

On lit rarement un premier roman aussi abouti. Tenir sa langue révèle la voix singulière et l'immense talent de Polina Panassenko. Assurément, c'est l'un des grands livres de cette rentrée littéraire!

Disponible en format numérique ici