Nos lectures

Le premier roman de Joseph Ponthus n’en est pas vraiment un – même si on ne sait pas exactement ce qu’est un roman. Il s’agirait plutôt du journal d’un prolétaire du XXIe siècle – ou, pour être plus précis, d’un intellectuel prolétarisé par la précarité.

Après des études de lettres et de travail social, et quelques années d’expérience dans ce second domaine, l’auteur – le récit est autobiographique – est engagé en tant qu’intérimaire dans une conserverie de poisson, puis dans d’autres, et aussi dans un abattoir. S’il se résout à cette extrémité, c’est « pour les sous », faute de mieux, parce qu’il a rejoint une femme aimée dans sa Bretagne natale, où il ne trouve pas d’emploi dans sa branche.

Page après page, ligne après ligne, Joseph Ponthus dresse l’inventaire des journées d’un ouvrier, sans rien omettre : l’embauche et la débauche, les horaires et la lumière artificielle qui font perdre la notion de jour et de nuit, la monotonie « Lancinante / Douce / Ou sordide » des gestes mille fois répétés, la violence du travail qui brise le corps et abrutit l’esprit, la fatigue et les douleurs, les révoltes et les résignations, une certaine solidarité aussi, entre ceux que la novlangue, inepte, n’appelle plus ouvriers mais opérateurs de production.

Ce catalogue, précis et exhaustif, prend une forme singulière : omettant la ponctuation et même le point final, Ponthus écrit des lignes – qui ne sont pas des vers – pour rendre le flux sans cesse interrompu des pensées quand on travaille à la ligne – car on ne dit plus à la chaîne non plus. Son écriture est brute, vive et énergique, parfois crue mais juste, teintée d’ironie et d’humour – comme lorsqu’il se réjouit toute une matinée d’avoir « dépoté des chimères » –, ce qui ajoute à la force de ces feuillets d’usine.

Récit d’une aliénation et d’une transformation, qui évite autant le misérabilisme que la sublimation, A la ligne est aussi l'histoire d’une résistance nourrie par la littérature et la chanson : les mots et l’imaginaire, ceux de Trenet au premier chef, ont sauvé Ponthus qui nous apprend qu’à l’usine, on chante pour tenir – car il s’agit avant tout de tenir, de survivre, et c’est une des vertus les plus puissantes de la poésie que d’être à la fois – mais pas seulement, loin de là ! – phare, canot et bouée.

S’il peint « le glauque de l’usine », Ponthus en montre aussi la « paradoxale beauté » : en éprouvant sa résistance physique et morale, elle l’a aussi endurci et aiguisé, de même qu’elle a bouleversé ses certitudes concernant le travail, la fatigue … et la joie. Elle a aussi agi comme un révélateur de lui-même et l’a aidé, au moins autant qu’un divan de psychanalyste, à apaiser ses angoisses.

Œuvre salutaire sans laquelle, de son propre aveu, l’auteur serait mort ou fou, A la ligne est aussi un témoignage étonnant pour ceux qui ignorent – veulent ignorer … – tout du travail en usine. Il illustre rigoureusement son épigraphe : « C’est fantastique tout ce qu’on peut supporter » (Apollinaire, lettre à Madeleine Pagès, 30 novembre 1915) – et que personne, dans le meilleur des mondes, ne devrait avoir à supporter.

La Table Ronde, 18 euros

Voici une sélection des livres qui nous ont emportés, émus, amusés... en un mot: conquis, tout au long de cette année.

Dans son premier roman, " Le Grand Marin " (2016, L’Olivier ; sorti en poche chez Points/Seuil), Catherine Poulain nous faisait embarquer à bord du Rebel, un bateau de pêche naviguant en Alaska. Surnommée « Moineau » par l’équipage, des hommes rudes et taiseux, Lili, la narratrice, avait fui le confort d’une vie douillette pour prendre la route – comme on prend le maquis. Frêle mais forte, armée jusqu’aux dents d’une détermination farouche, la jeune femme ne ménageait pas sa peine et gagnait le respect de ses compagnons – dont l’un d’eux, un jour, devenait plus qu’un camarade et menaçait de la faire dévier de son cap sauvage et solitaire.

Cette fois, c’est dans la vie des saisonniers, ces « abricots du rebut », que nous sommes plongés, aux côtés de Rosalinde et de Mounia. La première est férocement éprise de sa liberté – comme Lili – ; la seconde est dévorée par une faim insatiable – « désir insupportable de plus grande brûlure ». Animées d’une âpre volonté et d’une énergie qui sourd du fond des tripes, elles souquent dur et boivent sec. Elles semblent irréductibles – mais sont tendues à craquer.

Inspiré lui aussi par les pérégrinations de l’auteure – qui a connu la vie des saisonniers et celle des pêcheurs –, "Le Cœur blanc" est, comme elle le précise, une fresque : celle d’un monde que nous ne connaissons guère, voire pas du tout, et qu’elle dépeint sans fard ni complaisance, avec une justesse crue et une tendresse pleine d’empathie. Elle raconte la sélection, à l’aube, de ceux qui pourront travailler ; la besogne lourde et ingrate, les insultes et le mépris de certains patrons ; la misère et la crasse où croupissent les chemineaux – qui dans une grange, qui dans un cabanon qu’on lui prête le temps de la récolte, qui dans un vieux combi, … – ; les soirées et les nuits où ils s’abrutissent d’alcool pour oublier leur épuisement et tenter, vainement, de combler le vide ; la déchéance sordide où certains tombent.

Au cœur de cette histoire, le corps. Le corps suant et peinant, éreinté et abîmé par le travail, la boisson ou la drogue ; le corps souffrant ou exultant sous les coups ou les caresses d’une nature tantôt âpre et hostile, tantôt douce et généreuse ; le corps ardent, aussi – surtout –, désiré et désirant, dont l’auteure, dans une langue vive, emportée et irradiée, chante la beauté et la force, les appétits et les joies. Le corps fauve et brutal, enfin, quand le désir devient machine infernale et sombre dans la violence.

Roman puissant, incandescent et charnel, "Le Cœur blanc" pose aussi la question du sens à donner à sa vie – où et comment le trouver, dans le ressac sans trêve du désespoir qui terrasse et de la fièvre qui exalte ? –, de l’identité et des racines, et de la liberté : est-on libre quand on appartient à la race des trimardeurs, des sans-terres et sans-attaches ? Quand on est dévoré par une faim furieuse d’on ne sait trop quoi, toujours sur le point de crever d’inanition, qu’on boit à tomber pour rester debout – et qu’on sait « qu’on traîne ça comme un boulet » ?

L'avis d'Anouk:

L'avis d'Anouk:

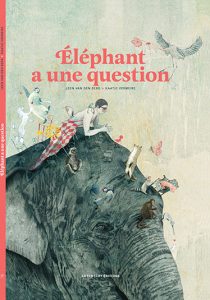

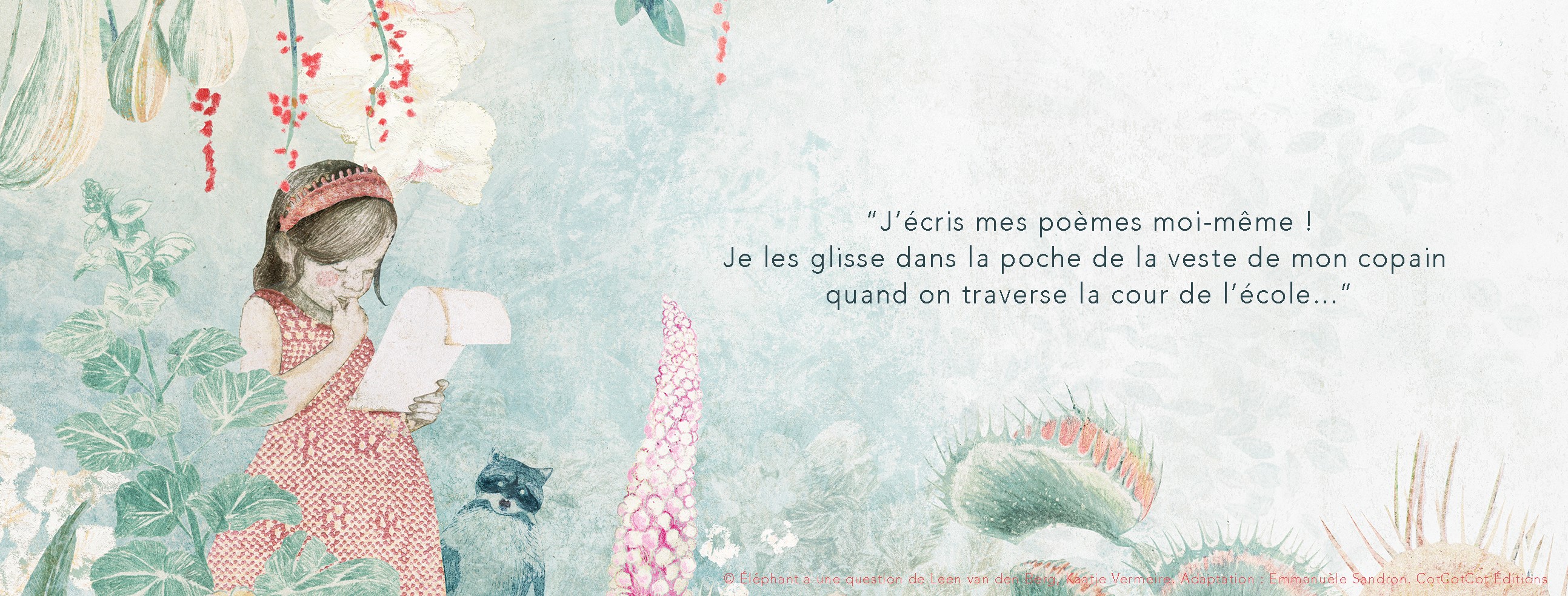

Un éléphant, c'est étonnant. On le croit puissant, et il n'y a pas plus délicat que lui. On le croit solide, et il est plein de questions. On le croit solitaire, et il a tant besoin des autres.

C'est qu'Éléphant a une question. Une question embarrassante, une question qui l'empêche de bien dormir sur ses grandes oreilles, une question éternelle qui ne peut plus attendre: Éléphant veut savoir ce que c'est qu'être amoureux.

Cela tombe bien: tous les animaux, sans oublier Blanche Neige et quelques acrobates, sont réunis sur la colline du conseil. Peut-être pourront-ils éclairer Éléphant?

Dans cet album d'une infinie douceur, petits et grands trouveront eux aussi des bribes de réponse à leurs interrogations sur l'amour. Servi par les magnifiques illustrations de Kaatje Vermeire, qui ne sont pas sans affinités avec l'univers du grand Carll Cneut, le texte de Leen Van den Berg est tout à la fois direct et poétique, espiègle et plein de sagesse.

Un pur moment d'enchantement à partager en famille.

CotCotCot, traduit de néerlandais (Belgique) par Emmanuèle Sandron, 15.50 €

C’est à deux poétesses sublimes que Frédéric Pajak, qui continue la promenade littéraire initiée il y a quelques années, consacre le septième tome de son "Manifeste incertain" : Emily Dickinson et Marina Tsvetaieva.

On pourrait penser que tous les oppose: l’une est américaine, quasi recluse, aux prises avec l’Eternité et l’Esprit ; l’autre est russe, voyageuse, aux prises avec son siècle. Il n’en est rien: toutes deux sont d’ardentes et altières âmes ; toutes deux portent haut l’exigence – envers elles-mêmes, envers la vie, envers les autres ; toutes deux subvertissent les normes et les codes poétiques de leur temps ; toutes deux font peu de cas de « la réalité des autres, la soi-disant réalité faite d’agitation matérielle » ; toutes deux croient à la valeur et à la postérité de leur œuvre.

Le livre de Pajak, qui entremêle écriture et dessin, est un objet littéraire singulier et protéiforme : autobiographie, il nous ouvre les portes d’un esprit habité, hanté peut-être, celui d’un lecteur curieux et insatiable, passionné autant que passionnant ; biographie, il évoque la vie de Dickinson et raconte celle, tragique, de Tsvetaieva ; essai, il propose un prolégomène léger et apéritif à leur œuvre ; récit de voyage, il nous emmène en Russie, où Pajak a séjourné et dont il a ramené – entre autres paysages – des visages rudes, graves, abîmés, et des arbres enténébrés, d’une beauté inquiétante ; manifeste, il célèbre la poésie – aux sens de poème et d’art de vivre – et la littérature, sans que jamais son auteur adopte le ton péremptoire et le dogmatisme du genre.

De ce Manifeste incertain, excursion sombre et lumineuse à la fois, je suis ressortie certaine d’au moins une chose: il faut lire. Dickinson et Tsvetaieva, d’abord, ces vestales éternelles qui ont le pouvoir de vous emmener « de l’autre côté du miroir », au-delà de la « maigre réalité visible ». Pajak ensuite, que la poésie n’a pas cessé, depuis qu’il l’a rencontrée, de « prendre à la gorge », de « dévaster même ». Lire tout court, enfin, en particulier des poèmes, ces épiphanies subtiles qui rendent l’âme plus vaste et enluminent les heures.