Nos lectures

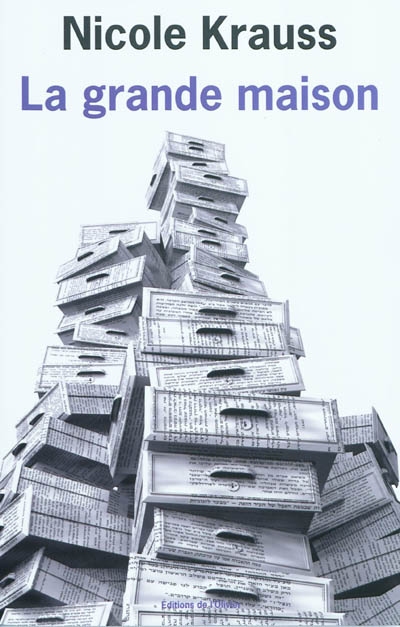

L'incertitude, l'eimperfection, le fragment: dans ces blancs s'inventent nos vies, nos rêves et les romans les plus ambitieux.

"La grande maison" est de ceux-là.

Nicole Krauss y croise les temps, les lieux et les personnages et laisse au lecteur le soin de patiemment remonter le puzzle. Mais toujours quelque chose échappe. Et cette pièce manquante est la vie même... ou la littérature.

Après "L'histoire de l'amour", Nicole Krauss éblouit une fois encore par la subtilité de son architecture romanesque. Belles et poignantes, les histoires qu'abrite sa "Grande maison" sont autant d'hommages à la toute-puissance de la mémoire et de ses ruses infinies pour consoler de l'échec et de la perte.

Éditions de l'Olivier, traduit de l'anglais (États-Unis) par Paule Guivarch, 22.30 euros

Disponible en collection de poche ici.

Le samedi 22 juin, deux moments de rencontre viendront mettre fin joyeuse-ment à une saison de rencontres. Nous vous proposons de nous retrouver:

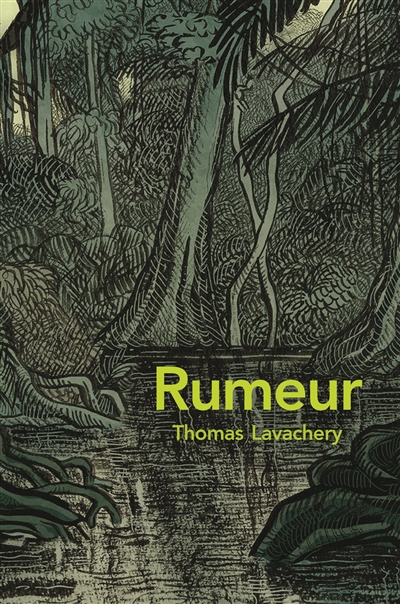

Le jeudi 9 mai à 18 heures 30, nous vous invitons à rencontrer Thomas Lavachery à l'occasion de la parution de "Rumeur" (L'École des Loisirs).

Le jeudi 9 mai à 18 heures 30, nous vous invitons à rencontrer Thomas Lavachery à l'occasion de la parution de "Rumeur" (L'École des Loisirs).

Thomas Lavachery est un homme de passions:

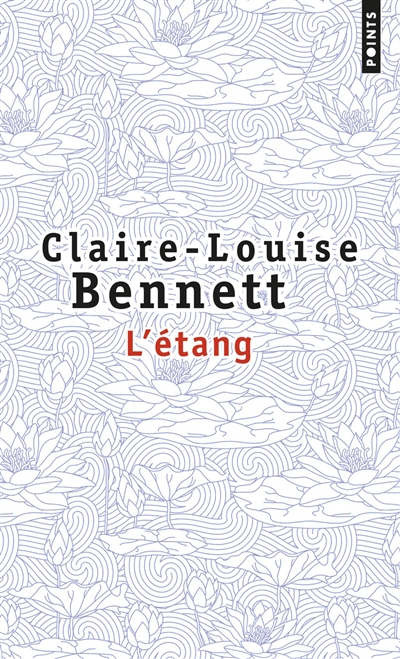

Le premier roman de Claire-Louise Bennett, qui vient de paraître en poche, est un livre déroutant et singulier.

La narratrice, une jeune femme dont on ignore le prénom – et dont on ne sait du reste pas grand-chose –, s’est retirée dans un petit cottage irlandais situé non loin d’un étang dont il est, nonobstant, semble-t-il, le titre du roman, à peine question – mais la vie qu’elle y mène est, comme celle d’un étang, stagnante, enfouie, secrète ; apparemment absente mais, sous la surface tranquille et à peine frissonnante, dense et foisonnante.

L’étang est en quelque sorte un roman sur rien. La narratrice y décrit par le menu les faits et gestes les plus concrets et les plus banals d’un quotidien solitaire et domestique – parfois interrompu par un amant de passage. Elle y distille ses réflexions, ses impressions et ses sentiments, ainsi que des bribes de son passé. Elle y raconte une vie qui s’égoutte, qui suinte ; une vie lente, comme hors du temps et du monde.

Cela n’a l’air de rien ; cela pourrait être plat et insipide, un verbiage inconsistant et complaisant … Cela le serait en effet, sans le ton si particulier de Claire-Louise Bennett, empreint d’une ironie subtile et voilée, d’une gravité légère et tendre. À travers sa narratrice, qui sait que « la tournure d’esprit […] est tout », elle porte sur le monde un regard de guingois, qui se traduit par une originalité discrète mais foncière, par des commentaires baroques et des notations fantasques, par des images et des associations inattendues mais heureuses et expressives – une boue « féodale et riche, incandescente en fait, comme si soudain elle allait se rompre et révéler une bête de feu ou se retourner sur elle-même en un ardent tourbillon d’eau sombrement lumineux ». Des amandes effilées qui « ressemblent étroitement aux ongles descellés d’une main qui vient tout juste de voir le jour ». Par la grâce de son verbe alacre et précis, de sa fantaisie, les détails les plus insignifiants prennent soudain un relief inattendu et s’enluminent d’une clarté falote mais têtue.

Roman de l’infime et de l’intime, L’Etang est une méditation solipsiste, une rêverie aigre-douce où l’accessoire et l’anecdotique sont comme transmutés et qui nous invite à un pas de côté, à un regard de biais pour retrouver – découvrir – la texture riche et chatoyante de la vie ordinaire, sa profondeur moirée, son intensité.

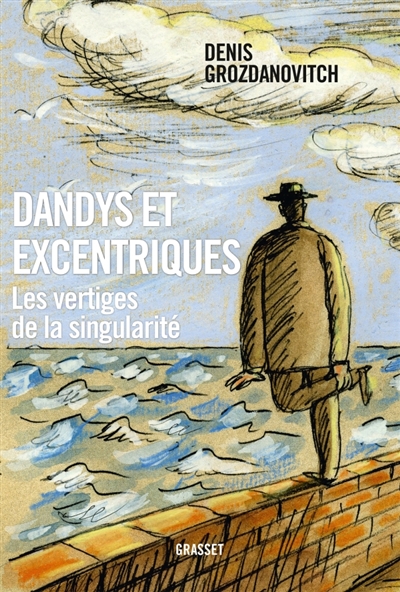

Denis Grozdanovitch, intellectuel vagabond et érudit buissonnier, poursuit son chemin de traverse et nous propose, cette fois, un cabinet de curiosités d’un genre particulier : une collection d’excentriques et de dandys de tout poil, deux catégories aux frontières poreuses dont il peint, sans les confondre, les nuances et les affinités. On y croise pêle-mêle une vieille aristocrate et ci-devant grande bourgeoise en rupture de ban, un passionné d’échecs paranoïaque et égaré dans notre siècle, un ermite zen japonais, Fernando Pessoa et Valéry Larbaud, Karen Blixen et Virginia Woolf, Pierre Bonnard et Bartleby, ou encore un cantonnier jardinier et philosophe.

Si les dandys s’ingénient, par diverses stratégies, à se distinguer de la foule et du commun, qu’ils méprisent, pour les excentriques, il ne s’agit pas d’intention mais d’essence : bon gré mal gré, ils se distinguent par une irréductible singularité qui les rend étrangers à la fois au monde comme il va, aux autres et, souvent, aux réalités concrètes de la vie quotidienne. C’est d’ailleurs ce qui, chez eux, fascine Grozadanovitch : leur idiotisme foncier, qui fait d’eux, consciemment ou non, des résistants à l’ordre ambiant et aux idéologies quelles qu’elles soient, des réfractaires aux exigences délétères d’utilité, d’efficacité, de rapidité et de rentabilité à tout prix. Ce que l’auteur admire aussi chez beaucoup de ces hurluberlus, c’est ce qu’il appelle le « dandysme minimal » : leur lutte pour maintenir, coûte que coûte et quelles que soient les circonstances, une haute dignité qui se manifeste par des formes variées d’esthétisme, ce qui rappelle que « sauver les apparences », loin d’être une préoccupation superficielle, est une affaire grave, profonde et salutaire.

Dans cette galerie de portraits souvent réjouissants, parfois inquiétants ou pitoyables – au sens premier – Grozdanovitch développe une réflexion stimulante sur les rapports entre le singulier et le multiple, entre la norme et la divergence. Il met aussi en lumière les apories d’un dandysme radical et le paradoxe de l’extrême singularité : si elle sauve du conformisme et de l’uniformisation, elle voue généralement à la solitude et à la mélancolie.

Certes, on pourrait reprocher à l’auteur une légère complaisance : quand on n’appartient pas à l’espèce des excentriques et qu’on se trouve dans la position de l’observateur, il est aisé de se réjouir du spectacle des bizarreries d’autrui et d’y voir un contrepoint à son « classicisme », un antidote à la fadeur et à la trivialité de l’existence quotidienne – mais le lecteur peut difficilement échapper à ce travers ...

Comme à son habitude, Grozdanovitch signe un ouvrage passionnant et foisonnant, heureux mélange d’anecdotes, de descriptions et de digressions. Il y déploie un propos vivifiant, nourri de littérature autant que de philosophie, qu’elle soit occidentale ou orientale, et une pensée singulière et à contre-courant, exempte de tout dogmatisme et empreinte de scepticisme et d’humour, avec l’ambition de « proposer quelques stratégies éventuelles d’évitement […] à l’usage de ceux qui ne peuvent se résoudre à s’enfoncer tête baissée dans les tunnels de la termitière universelle et indifférenciée ».