Une maison d'édition qui naît, c'est la promesse d'élargir encore le champ de la bibliodiversité. Et les premiers titres qu'elle publie, un manifeste de ce qui est à venir. Ce printemps a vu arriver sur les tables de la librairie des livres portant haut un nom qui va compter: "Le bruit du monde". En six livres tout juste parus, nous avons déjà comme un aperçu d'une sacrée ambition éditoriale: "Le bruit du monde", c'est une littérature traversée de voix, d'échos, de mouvements, d'énergie; une littérature qui empoigne le réel pour le questionner et enrichir du même coup nos imaginaires. Petit focus sur quatre titres.qui sont autant de coups de cœur.

Une maison d'édition qui naît, c'est la promesse d'élargir encore le champ de la bibliodiversité. Et les premiers titres qu'elle publie, un manifeste de ce qui est à venir. Ce printemps a vu arriver sur les tables de la librairie des livres portant haut un nom qui va compter: "Le bruit du monde". En six livres tout juste parus, nous avons déjà comme un aperçu d'une sacrée ambition éditoriale: "Le bruit du monde", c'est une littérature traversée de voix, d'échos, de mouvements, d'énergie; une littérature qui empoigne le réel pour le questionner et enrichir du même coup nos imaginaires. Petit focus sur quatre titres.qui sont autant de coups de cœur.

On démarre avec le premier livre paru sous la bannière "Bruit du monde", l'épatant Les choses que nous avons vues de la Néerlandaise Hanna Bervoets. Un roman bref, tendu d'un bout à l'autre, incandescent. On y met nos pas dans ceux de Kaylegh et entame avec elle une descente dans les enfers numériques.

Kaylegh est modératrice de contenus. Pour le compte d'Hexa, une plateforme opaque et peu soucieuse du bien-être de ses travailleurs, elle veille avec ses collègues à nous éviter l'ultra-violence des propos et des images déversées à flots continus sur le net. Cernée par une histoire douloureuse, hantée par la violence que les protocoles d'Hexa ne parviennent pas à tenir à distance, Kaylegh raconte avec une glaçante lucidité un univers que nous préférons ne pas connaître.

La forme du livre épouse au plus près son sujet: le roman tout entier est pris dans le filet du regard, de la première phrase – "Qu'est-ce que tu as vu, au juste?"– à la presque dernière – "Et qu'est-ce que j'ai vu, au juste?". Dans un monde où l'image est partout, où l'intimité semble dévorée par les écrans, nos propres vies se déclinent en images fabriquées, en contenus vite périmés. Reste-t-il seulement une place pour l'amour, pour la pureté, pour le secret? Peut-on encore échapper à l'œil des caméras?

Face au flux des images, c'est la parole qui sauve Kaylegh. Le roman se déploie comme une longue lettre adressée à un avocat qui sollicite sa participation à une action collective intentée contre Hexa. Kaylegh déplie avec précision les raisons qui l'empêchent de demander justice à Hexa. Progressant lentement, par couches successives, elle nous met face à une réalité malaisante qui nous fait peu à peu perdre pied: de ce monde-là, de sa brutalité, de sa laideur, nous sommes tous les complices.

Le constat est féroce et donne la mesure de la portée politique et sociétale de ce bref roman. Pour autant, Les choses que nous avons vues est aussi un livre sur l'intime: Hanna Bervoets réussit un bouleversant portrait de femme à la dérive et mène avec finesse une réflexion sur ce que peut sauver l'amour.

Hanna Bervoets, Les choses que nous avons vues, traduit du néerlandais par Noëlle Michel, 16 €

C'est un premier roman mais l'on sent derrière chaque phrase toute une vie d'écriture. Alice Kaplan est historienne, spécialiste de la vie des idées dans la France de l'après-Seconde Guerre Mondiale. En travaillant sur l'œuvre d'Albert Camus, elle s'est trouvé une ville de cœur, Alger. Et elle fait aujourd'hui d'Alger l'épicentre vibrant d'un passionnant roman.

C'est un premier roman mais l'on sent derrière chaque phrase toute une vie d'écriture. Alice Kaplan est historienne, spécialiste de la vie des idées dans la France de l'après-Seconde Guerre Mondiale. En travaillant sur l'œuvre d'Albert Camus, elle s'est trouvé une ville de cœur, Alger. Et elle fait aujourd'hui d'Alger l'épicentre vibrant d'un passionnant roman.

C'est à Bordeaux pourtant que s'ouvre Maison Atlas. Sur les bancs de l'université, deux étudiants se croisent, s'attirent, tombent amoureux. Elle est Américaine, fille de la petite bourgeoisie juive du Midwest. Lui appartient à la famille Atlas, qui perpétue l'héritage juif à Alger alors qu'une large part de la communauté a quitté l'Algérie après l'Indépendance. Emily et Daniel, l'Ashkénaze et le Séfarade, la fille des plaines nord-américaines et le Méditerranéen, les contraires qui s'aimantent. C'est le début des années '90. D'Algérie arrivent les échos inquiétants d'une guerre qui ne dit pas son nom et Daniel décide de rentrer, pour prendre le pouls de sa ville, pour apaiser les angoisses de sa mère. Pour les deux amoureux, la séparation devrait être brèvre, mais le temps de l'insouciance est révolu. Et Emily perd la trace de Daniel.

De retour aux États-Unis, Emily donne naissance à une petite fille, Becca. Et puis vient le jour où celle-ci éprouve le besoin de savoir qui est son père. Déterminée, Becca entreprend un voyage à Alger, en quête de traces de la famille Atlas. Un cheminement hasardeux, plein de doutes et de fausses pistes, mais qui lui permettra de faire la paix avec son "inquiète intensité".

Roman de transmission, Maison Atlas est une plongée intime dans l'histoire d'une ville malmenée par l'histoire et pourtant généreuse, forte, insoumise. Alice Kaplan sait faire place à l'absence, donner au silence, convoquer les fantômes. Elle insuffle d'un bout à l'autre du livre un je-ne-sais-quoi de modianesque, subtil et entêtant. Une réussite!

Alice Kaplan, Maison Atlas, traduit de l'anglais (États-Unis) par Patrick Hersant, 21 €

"Une immense tristesse s'abattit sur lui des semaines durant. De celles qui fermentent parfois dans le cœur des hommes, et emplissent les bouches d'amertume".

"Une immense tristesse s'abattit sur lui des semaines durant. De celles qui fermentent parfois dans le cœur des hommes, et emplissent les bouches d'amertume".

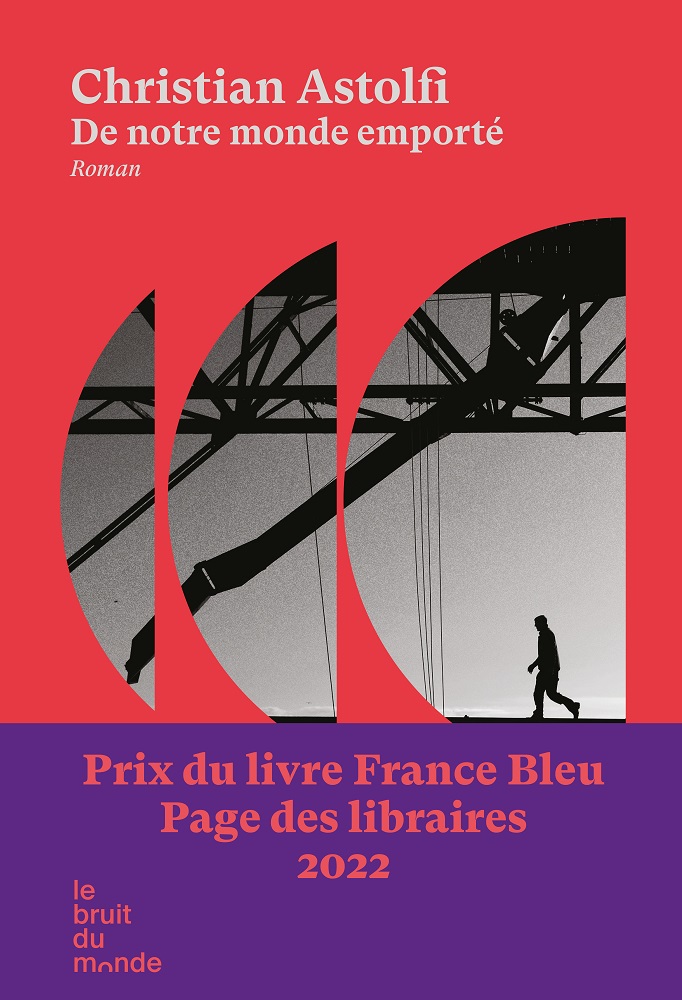

La Machine, c'est le chantier naval. Pour en être, les hommes de La Seyne-sur-Mer sont prêts à tout donner: leur jeunesse, leur énergie, jusqu'à leur nom. En échange la Machine apporte la fierté d'écrire une histoire glorieuse, et ce sentiment d'appartenir à la grande fraternité du monde ouvrier. Lorsqu'il entre au chantier en 1972, Narval a vingt ans à peine. Il met les pas dans ceux de son père et se trouve une seconde famille. L'avenir semble radieux. On a du mal à croire que dix ans plus tard le glas aura sonné: ce sera l'heure des fusions, de la désindustrialisation, de la fermeture inéluctable.

C'est cette histoire-là, poignante, que raconte avec pudeur Christian Astolfi. Les espoirs et les renoncements, la lutte et l'écoeurement, la solidarité qui se défait quand on prend conscience d'avoir donné le meilleur sans rien gagner en retour. Et puis il y a pire encore, plus insidieux que les plans de restructuration, plus injuste que le saccage de l'identité ouvrière: il y a la loterie de l'amiante. Poison invisible que les hommes ont manipulé des années durant, l'amiante s'insinue dans les corps et tue un camarade, puis un autre, et un autre encore. Le mal ronge même ceux qui semblent épargnés: l'épée de Damoclès qu'il fait peser sur eux détruit les vies, et la culpabilité de voir mourir les proches est insoutenable.

À travers les destins de Narval et de ses frères d'usine, De notre monde emporté dessine une fresque sociale et politique de grande ampleur. C'est le roman d'un monde englouti, d'une génération sacrifiée en silence, de la dissolution des élans collectifs dans l'individualisme. Christian Astolfi pour autant n'idéalise pas l'usine, sa violence, ses aliénations. En contrepoint du monde si viril du chantier naval, il tisse de très beaux portraits féminins qui apportent la clairvoyance et la lucidité qui font défaut aux hommes. De notre monde emporté trouve le ton juste pour réinventer, au XXIe siècle, la littérature ouvrière.

Christian Astolfi, De notre monde emporté, 19 €

On termine ce focus avec un concentré de joie et de malice, le délicieux Pays des phrases courtes de la Danoise Stine Pilgaard. Bienvenue à Velling, minuscule village du Jutland où débarquent la narratrice, son chéri et leur bébé. Dans ce bout du monde où les mots sont comptés ("Je me demande comment j'apprendrai jamais à connaître quelqu'un ici, alors que les conversations s'arrêtent avant même d'avoir commencé") et les chances de distraction proches du néant, la jeune citadine est désœuvrée. Son mari est engagé dans l'école locale – ce qui nous vaut un portrait désopilant des pédagogies alternatives "à la danoise"– mais elle peine à trouver une place, mêle la plus insignifiante: elle serait déjà heureuse si on la regardait comme "un sous-verre Ikea". Aussi ses journées filent entre les leçons d'auto-école (elle a usé tous les moniteurs du cru), la vie avec un bébé sans prénom (elle n'arrive pas à se décider), les tentatives de trouver des amis et la rubrique qu'elle tient dans le journal local et où elle dispense des conseils plus loufoques les uns que les autres.

On termine ce focus avec un concentré de joie et de malice, le délicieux Pays des phrases courtes de la Danoise Stine Pilgaard. Bienvenue à Velling, minuscule village du Jutland où débarquent la narratrice, son chéri et leur bébé. Dans ce bout du monde où les mots sont comptés ("Je me demande comment j'apprendrai jamais à connaître quelqu'un ici, alors que les conversations s'arrêtent avant même d'avoir commencé") et les chances de distraction proches du néant, la jeune citadine est désœuvrée. Son mari est engagé dans l'école locale – ce qui nous vaut un portrait désopilant des pédagogies alternatives "à la danoise"– mais elle peine à trouver une place, mêle la plus insignifiante: elle serait déjà heureuse si on la regardait comme "un sous-verre Ikea". Aussi ses journées filent entre les leçons d'auto-école (elle a usé tous les moniteurs du cru), la vie avec un bébé sans prénom (elle n'arrive pas à se décider), les tentatives de trouver des amis et la rubrique qu'elle tient dans le journal local et où elle dispense des conseils plus loufoques les uns que les autres.

Tout cela, tissé serré par la plume vitaminée de Stine Pilgaard, donne un roman qui ne ressemble à nul autre, joyeusement barré et subversif, d'une incroyable drôlerie. Un portrait de femme à la dérive, désemparée par la maternité, et qui cherche à se libérer d'une vertigineuse solitude. "Pièce rapportée" dans la communauté scolaire où son compagnon semble tellement à l'aise, elle "souffre en permanence d'être entourée de gens trop heureux. Mon pessimisme est instinctif, il s'agit de maintenir un certain équilibre dans le cosmos". Construit à partir de bribes de quotidien, dans une succession de chapitres qui se suivent à toute allure, Le pays des phrases courtes est un livre qu'on ne peut pas lâcher. C'est que s'y joue la plus rocambolesque, la plus risquée, la plus palpitante des aventures: être soi parmi les autres.

Stine Pilgaard, Le pays des phrases courtes, traduit du danois par Catherine Renaud, 21 €